よく神社仏閣に観光しに行って仏像を見る機会があるのですが、実際のところ知識がないと「へー」で終わってしまいます。見に行った時に少しでも学びになるように、基礎知識をまとめました。

仏像の始まりはインドの釈迦

2500年前のインドで、ゴーダマシッダールタ(釈迦のこと)という人が人々に教えを説いていました。その人が亡くなった後も教えは受け継がれ、次第に姿を見たいという人々の気持ちが高まり、釈迦の仏像が作られました。仏教と仏像が日本に伝わったのは、飛鳥時代です。

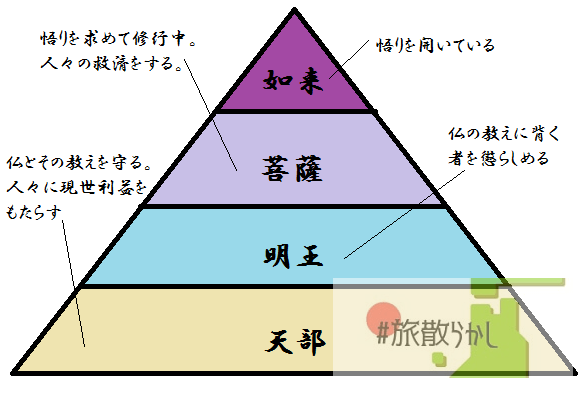

- 『如来』悟りを開いている

- 『菩薩』悟りを求めて修行中、人々の救済をしてくれる

- 『明王』仏の教えに背くものを懲らしめる

- 『天部』仏と仏の教えを守る。人々に現世利益をもたらしてくれる

仏像にはこのように種類があります。

「如来」螺髪と衲衣の質素な姿が特徴

如来とは、悟りを開いた者のことを意味します。特徴は、螺髪(らほつ)と衲衣(のうえ)一枚という質素な姿です。釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来、大日如来などなど種類があります。

しっかり整ったパンチパーマではなく、螺髪(らほつ)といって知恵の象徴です。螺髪の螺は「螺旋階段(らせんかいだん)」や「螺子(ねじ)」という漢字にもあるように、ぐるぐるしてるという意味です。ちなみに仏像様の螺髪は、右巻きです。

また、大仏様の眉間にちっちゃいまるがポチっとついていることがあります。これは「白毫(びゃくごう)」といって、おでこに生えた白い毛が丸まって渦になったものです。伸ばすと約4.5mあるそうです。

東大寺の大仏

東大寺の大仏

右手を胸の高さくらいに上げて「はい」としているポーズを見たことがあると思います。「ちょっと待って」とか「いや、結構です」って言うときに私たちがやりがちなポーズです。

これは「施無畏印(せむいいん)」といって、印相のひとつです。印相は、仏が伝えたいことをジェスチャーで表したものです。施無畏印は「畏れることはありません」と人々の緊張を和らげるジェスチャーです。

釈迦如来

釈迦がモデルの仏像です。日本最古の釈迦如来像は、安居院(奈良県明日香村)にあります。飛鳥時代の大仏です。

釈迦如来は、衲衣1枚というのが一般的な姿ですが、装飾品をつけた珍しい釈迦如来もあります。宝冠釈迦如来といって、円覚寺(鎌倉)、東福寺(京都府)にあります。

阿弥陀如来

極楽浄土に住んでいます。臨終時に、極楽浄土から迎えに来てくれます。平安時代以降に信仰が深まりました。そのため、平安時代に栄えた京都には阿弥陀如来像が多いです。平等院、三千院(いずれも京都)の阿弥陀如来像が有名です。

薬師如来

現世利益をもたらし、病気や災難から救ってくれる。平安時代以降の薬師如来像は、手に薬壺(やっこ)を持っているのが大きな特徴です。

薬師如来には、十二神将という12の武神がついていて、薬師如来とそれを信仰する人々を守ります。日光東照宮の鳴龍がいる薬師堂に、12の干支の武神が並んでいるのを見たことのある方がいらっしゃるのではないでしょうか。薬師如来と十二神将はセットです。

「十二」という数字は、12の干支・12の月・12の方角という意味が含まれていて、十二神将がそれぞれ自分の担当の干支・月・方角を守っています。

大日如来

大日とは、大いなる日。太陽を上回る光ですべてを照らす、ということを意味します。密教生まれの最高仏で、宇宙の中心にいる存在です。

絶対的存在とのことなので、如来であるにも関わらず装飾品もゴージャスに身に着けています。また、立像はひとつもなく、全て坐像です。不動の坐像と言われることもあります。

この記事へのコメントはありません。