養浩館庭園は、旧福井藩主・松平家の別邸として江戸時代に造られたものです。発掘された跡地の上に直接建築して復元しています。数寄屋づくりの座敷は、一般人でも入ることができるので、かつての藩主と同じように庭園の景色を眺めることができます。

また、養浩館庭園といえば、秋にライトアップされる紅葉の名所です。数寄屋づくりの中から幻想的な光景を楽しむことができるとあって、福井でも人気の紅葉スポットとして知られています。

目次

数寄屋造りの屋敷として有名な養浩館庭園

養浩館庭園は、数寄屋造りの屋敷をそなえている庭園です。江戸時代中期を代表する庭園として、学術的にも高い評価を受けています。1982年には国の名勝に指定されました。

数寄屋の「すき」は、元々「好き」の当て字でした。偏向して何かに執着する様子を指します。このことから、自分のこだわりに合わせて好きなように建てた造りのことを数寄屋と呼ぶようになりました。また、茶の湯に熱を入れている人を好き物と呼んでいたことから、「すき」が「茶室」そのものを指すこともあります。

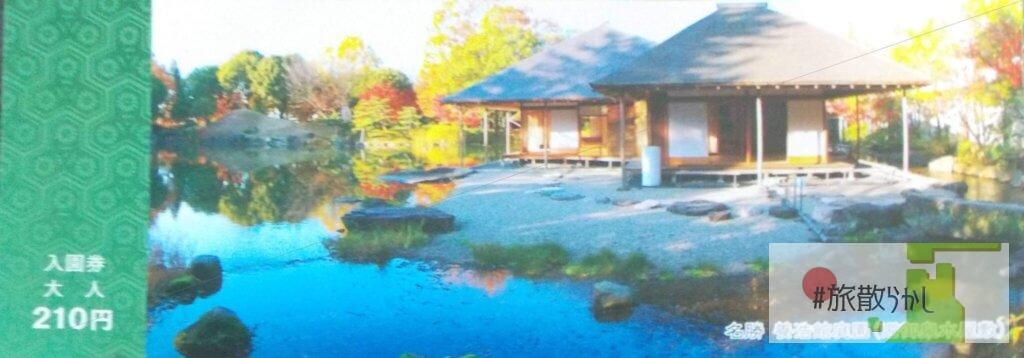

養浩館庭園の拝観券(大人220円)

養浩館庭園の拝観券(大人220円)

養浩館庭園の記念スタンプ

養浩館庭園の記念スタンプ

養浩館庭園は1945年の福井空襲で建造物が焼失してしまいましたが、石組や構成が残っていたため、復元をすることができました。復元が完成したのは1993年です。

第二次世界大戦中の1945年7月19日、アメリカ軍のB29により福井市が爆撃をされました。福井城址付近を狙って集中攻撃をされ、2万戸の建物が消失し、9万人以上の福井市民が被害に遭い、死者数は1500人を超えました。毎年開催されている「福井城址お堀の灯り」は、爆撃で蒸し焼きにされ、水を求めて福井城のお堀や川に飛び込んで折り重なって亡くなった被災者の方々への鎮魂の意が込められている催しです。

養浩館庭園と紅葉ライトアップ

養浩館庭園では紅葉の時期に、庭園のライトアップを行います。入園料は通常時と変わらず、大人220円です。

例年、10月~11月の金土日祝・祝前日の17:30~20:30にライトアップが実施されます。ライトアップの時期は、東門からのみ入園できます。

養浩館庭園の見どころ

池に中之島が置かれていないため、のびやかな水面が広がる

池に中之島が置かれていないため、のびやかな水面が広がる

「養浩館庭園」は、松平春嶽によって1884年に名づけられました。

これは「人に元来そなわる活力の源となる気」、転じて「大らかな心持ち」を育むことを意味するようになった孟子の言葉「浩然の気を養う」に由来するといわれています。

幕末の越前国、福井藩主だった人物です。数え11歳で藩主になりました。開かれた姿勢で政治に臨んでおり、脱藩浪士の坂本龍馬にも会ったといわれています。日本に必要だと思う人物とは、身分に関係なく話をしていました。開国させられ、世界と関わっていかなければならなくなった当時の日本において、本当に必要なことは何か考え、実行してきた春嶽は多くの部下から慕われていました。

清廉

欅造りの小亭で、藩主が休憩をしたり、庭園の鑑賞をしたり、お茶を楽しんだりする場所です。

巨岩をそのまま使った橋

大きな石をそのまま橋にしています。石の下には水がしみ込むように流れています。他の庭園では見られない珍しい造りです。

福井県産の飛び石

飛び石です。よく見ると色の違う石が色とりどりに設置されているのが分かります。これらの石は福井県内で採られたものです。

敦賀半島の花こう岩や、雄島の安島石が使われています。安島石は一乗谷の朝倉氏庭園でも使われています。

目線の高さにこだわり

復元された養浩館庭園は、発掘された跡の上に直接建築しています。屋敷から眺める景色は、当時の福井藩主が見ていた目線と同じ高さになっています。

櫛形の御間と部屋の装飾

櫛形の御間です。池に張り出すように作られているので、窓辺から景色をながめると、屋形船に乗っているような感覚です。

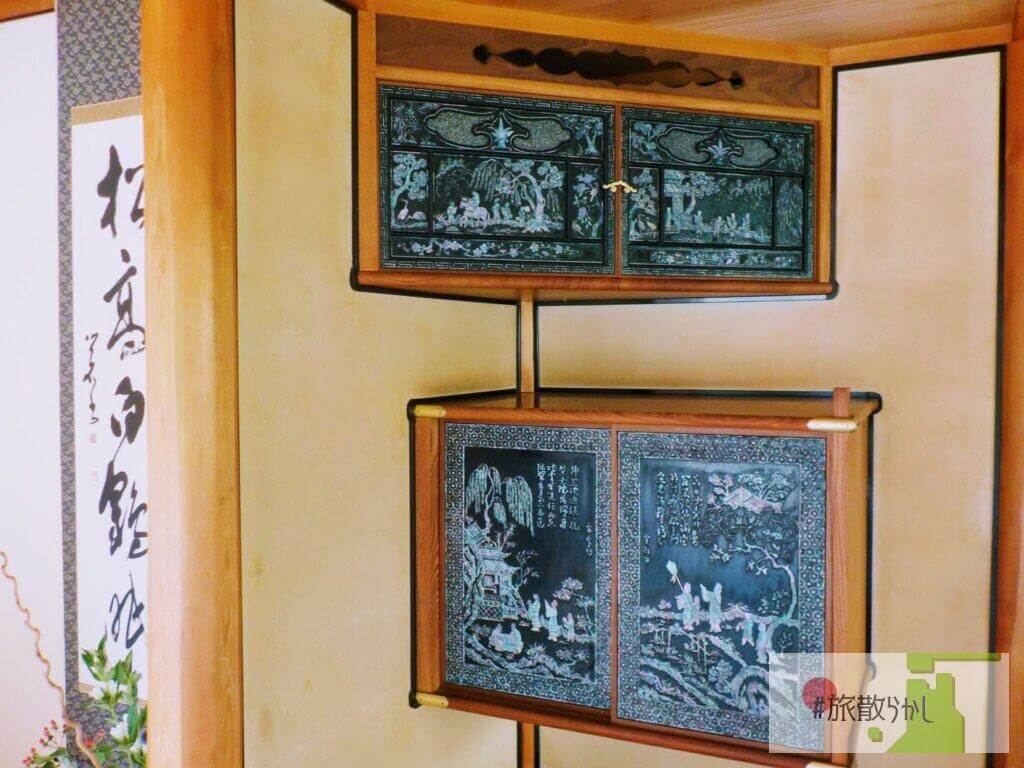

棚の装飾が美しい

棚の装飾が美しい

鶏の絵が描かれた襖

鶏の絵が描かれた襖

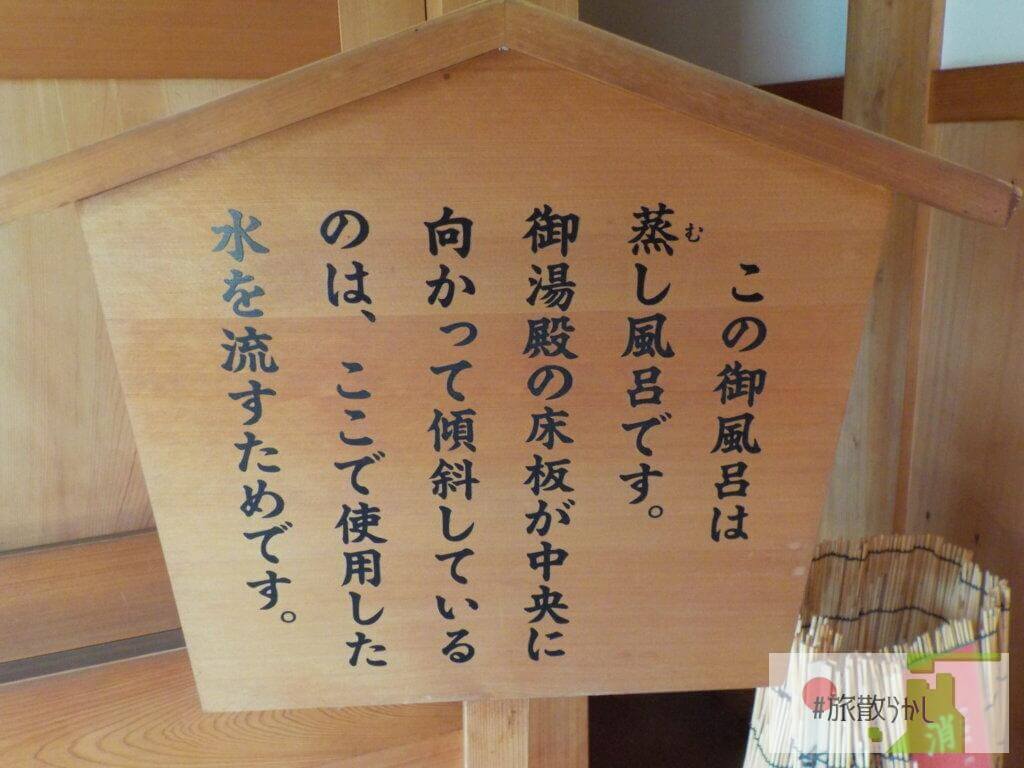

御湯殿

御湯殿(おゆどの)です。建物全体に対してお風呂の占める割合が大きくなっているのは、くつろぐことを主な目的としている別邸だからです。総ヒノキ造り。御湯殿の床は上がり湯が排出できるように、中央に向かって斜めになっているのが特徴です。

池の西側にすのこが張り出すように造られているので、当時はここから福井城本丸が見えたはずです。

養浩館庭園の基本情報

- 開園時間

- 3月1日~11月5日 9:00~19:00

- 11月6日~2月末 9:00~17:00(入園受付は30分前)

- 定休日:12月28日~1月4日

- 入園料金:大人220円、中学生以下無料

- 無料公開日:毎月第3日曜日、文化の日、関西文化の日

- アクセス:福井駅から徒歩20分、コミュニティすまいるバス(田原・文京方面)「養浩館口江戸上町」で下車し徒歩1分

この記事へのコメントはありません。