日光東照宮は、徳川家康を神として祀った神社です。家康は遺体を静岡の久能山におさめ、一周忌が過ぎたら日光山へ小さなお堂をつくり、そこに自分を神として祀るよう、遺言を残していました。この遺言にしたがって建てられたのが、日光東照宮です。

当初は、遺言通り小さなお堂だったのですが、家康のことが大好きだった三代将軍・徳川家光によって、超豪華に立て替えられました。これを「寛永の大造営」といいます。総工費は現在でいう400億円相当です。

家康は遺言の中で「自分は死後に八州の鎮守となる」と述べています。「八州の鎮守」とは、日本全土の平和を守る神さまというニュアンスです。常に真北にあって動かないことで知られる「北極星」の位置を意識して、動かずにじっと見守り続ける意味を込め、江戸の真北にある日光を選んだといわれています。

日光東照宮は拝観券が必要です。大人1300円で、東照宮の境内・薬師堂の鳴龍・家康のお墓がある奥宮まですべて入ることができます(五重塔のみ別料金300円です)。所要時間は2時間程度です。

目次

「東照大権現」の額が掲げられた石鳥居

石鳥居は高さ9mです。上部の「東照大権現」の額は、畳一枚分の大きさもあります。福岡県の筑前から運んできた花崗岩を使用しています。「東照大権現」とは、家康が死後に朝廷から送られた神様としての名で神号のことです。

石段は上に行くほど、狭く低くなっています。これは鳥居をより高く遠く見せるための工夫です。そのおかげで、石段が10段しかないのに荘厳な雰囲気になっています。

五重塔で浮いている心柱を見る

石鳥居の左には、高さ36mの「五重塔」があります。中心には直径60センチの心柱が貫かれ、最上層から吊るされています。この心柱は下から10センチくらい浮いていて、その様子が確認できます。

五重塔は日光東照宮の拝観券では入ることができません。別途で300円かかりますのでご注意ください。

仁王門(表門)にらみを利かせる仁王像

日光東照宮の表門です。両脇の睨みを利かせている仁王像がかっこいいです。仁王像は仏教の守り神です。表門でしっかりと日光東照宮を守ってくれています。

仁王門の裏には金ピカ豪華な狛犬がいます。こちらも必見です。

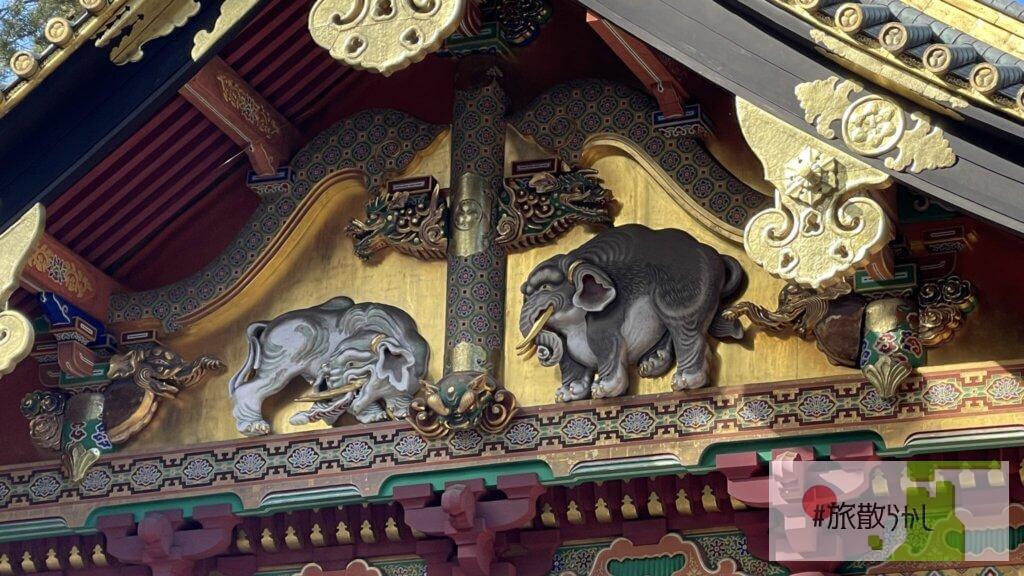

上神庫の「想像の像」がおもしろい!

表門を入ると、「下神庫」「中神庫」「上神庫」があります。神庫とは、お祭りの衣装や道具を収蔵しておく場所です。「上神庫」の上の部分には”象”と似てるけどちょっと違う生き物の彫刻が施されています。彫刻の下絵を描いた人が、象を見たことが無く、想像で描いたためこうなりました。

下神庫の中の様子

いつも空いていないので、中の様子が見られるのは珍しいです。脱いだ靴が入口にたくさんあり、中で何か作業をされています。この日の数日前に、秋の「千人武者行列」が行われていました。春と秋の祭事の前後1週間程の期間、作業をしている神庫の中の様子を見ることができます。

もともと徳川家康の命日(4月17日)に行なわれていた祭事です。家康の柩を久能山から日光へ移したときの行列を再現しています。

中神庫

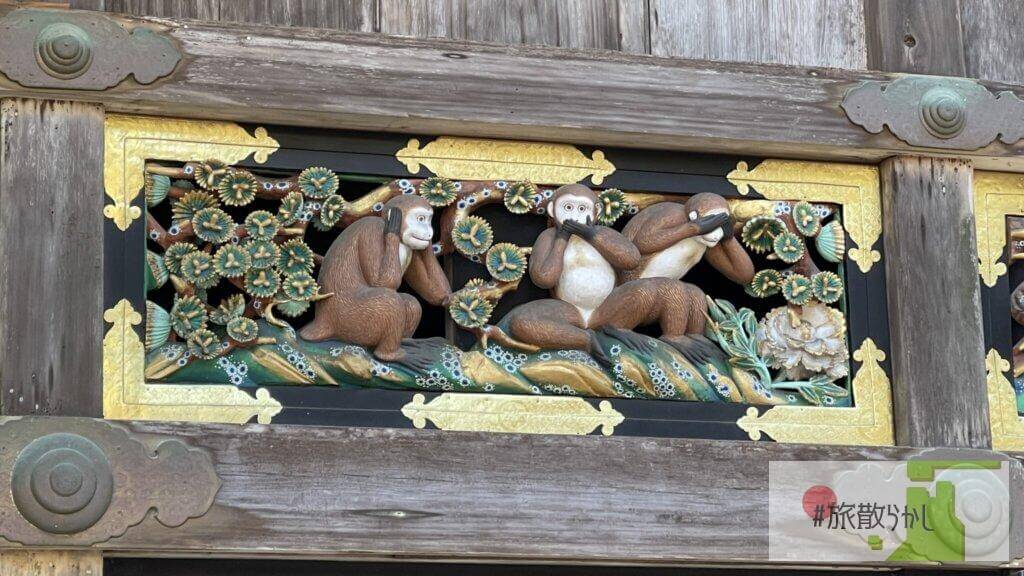

神厩の「三猿」!見ざる言わざる聞かざる

ちょうど上神庫の向かいにある神厩に、有名な「三猿」の彫刻があります。このときは改修中で、写真に写っているのはレプリカです。「子どもには世の中の悪いことを、見せない、言わない、聞かせない」ということを表現しています。神厩の彫刻に猿が選ばれたのは、猿が馬を病気から守る動物だと信じられていたからです。

「三猿」にのみ注目されがちですが、猿の彫刻は神厩の周りを取り囲むように全部で8種類あります。それぞれに意味があり、猿の一生を描きつつ、人の生き方を表現しています。

一時期、改修中の頃はプラ版の絵が掲示されていたこともあります。

現在は修復が完了し、新しい三猿のお披露目もされています。その修復の出来があまりよくないとネットが騒然としていました。たしかに、元のお猿さんとは顔の印象が変わりました。凛々しい表情からキャラクターチックな可愛げのある表情へ。専門家の中には、看過できないと問題視する人もいるようです。

実際に、新しい三猿を見に行った人の中には、写真の写りが悪いだけで、現物を見たらそれほど違和感はなかったという感想を持つ人も多いです。現地に足を運んで自分の目で確かめてみましょう。

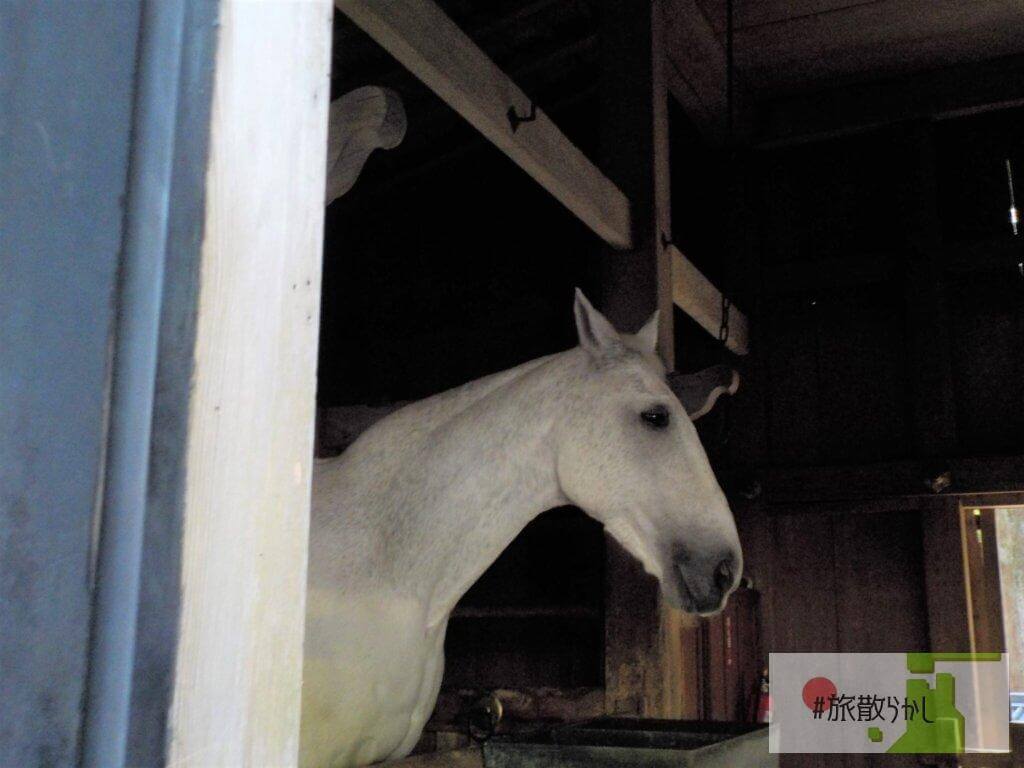

神厩にいる神馬に会いたい!

「神厩」は、神様にお仕えする「神馬(しんめ)」の勤務場所です。神馬にはいつでも見られるわけではなく、タイミングが合わないと会うことはできません。

- 午前10時~12時

- 天気が良い日のみ

神馬は大切にされている動物なので、勤務条件は超絶ホワイトです。午前中の2時間のみで、しかも天気が悪いと登場しません。雪や台風で会社はお休みにならないので、人間よりも良い待遇です。

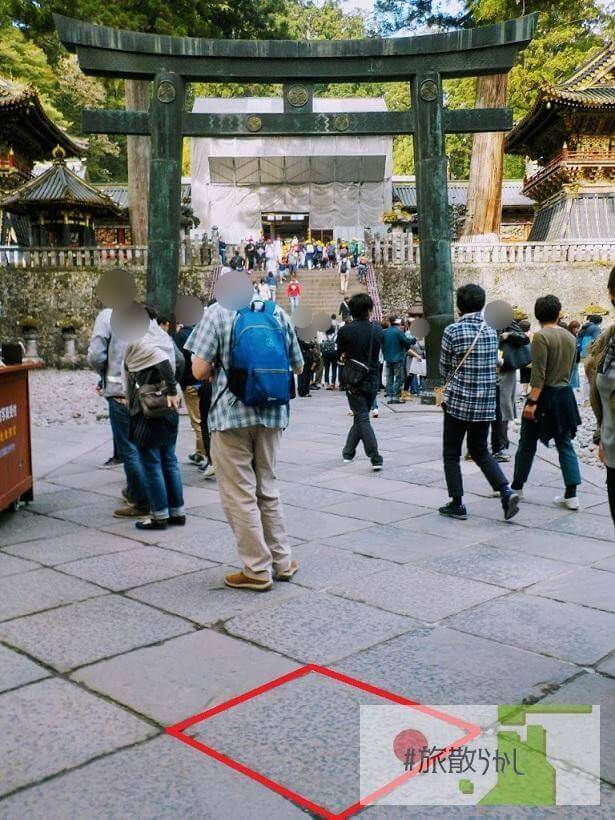

唐銅鳥居と有名な石畳

陽明門前に建つ二の鳥居、「唐銅鳥居(からどうとりい)」は銅製で、国の重要文化財に指定されています。近年、赤枠で囲った石畳がパワースポット等々もてはやされています。陽明門・奥宮宝塔が一直線状につながるポイントで、いろいろとあふれるパワーで満ちている的な感じらしいです。

手水舎すら豪華にキラキラしている

伊達政宗の南蛮鉄灯籠

二の鳥居を過ぎ、陽明門へ向かう階段の向かって右下にある燈籠は、境内にある燈籠の中でもっとも有名なものです。伊達政宗が 奉納した「南蛮鉄灯籠」です。

境内には121基もの灯籠がありますが、唯一の鉄製灯籠です。伊達政宗がはりきってポルトガルから取り寄せた鉄を使って意気揚々と作り、納めました。新品のときはピカピカだったに違いありませんが、鉄なので速攻錆びました。「そうだった、鉄で作ったらすぐ錆びちゃうじゃん、ミスった」という失敗作です。

メインの見どころ!豪華絢爛「陽明門」

陽明門は、国宝に指定されている日本でもっとも美しく豪華な門のひとつです。一時期、改修中で見られない時期もありましたが、現在では工事はほぼ終わり、華やかな姿を見ることができます。

門には500以上の彫刻が施され、全部見てたら日が暮れることから「日暮門」とも呼ばれます。

魔除けの逆柱「グリ紋」

陽明門の裏に「グリ紋」というぐるぐるした柄が彫られた4本の白い柱があります。4本のうち、右から2番目の柱だけ他の3本と柄の向きが逆で「魔除けの逆柱」と呼ばれています。

「建物は完成した瞬間から崩壊が始まる」と云い伝えられてきました。建物に限らず「完成」してしまえば、あとは壊れるだけです。そうであれば、ワザと未完成にすればよいということで、不完全なものにするために一か所だけあえて逆向きにして仕様を変えたといわれています。同じように拝殿と本殿にも、ワザと未完成にしている箇所があります。

- 続きはこちら

- 奥宮の話はこちら

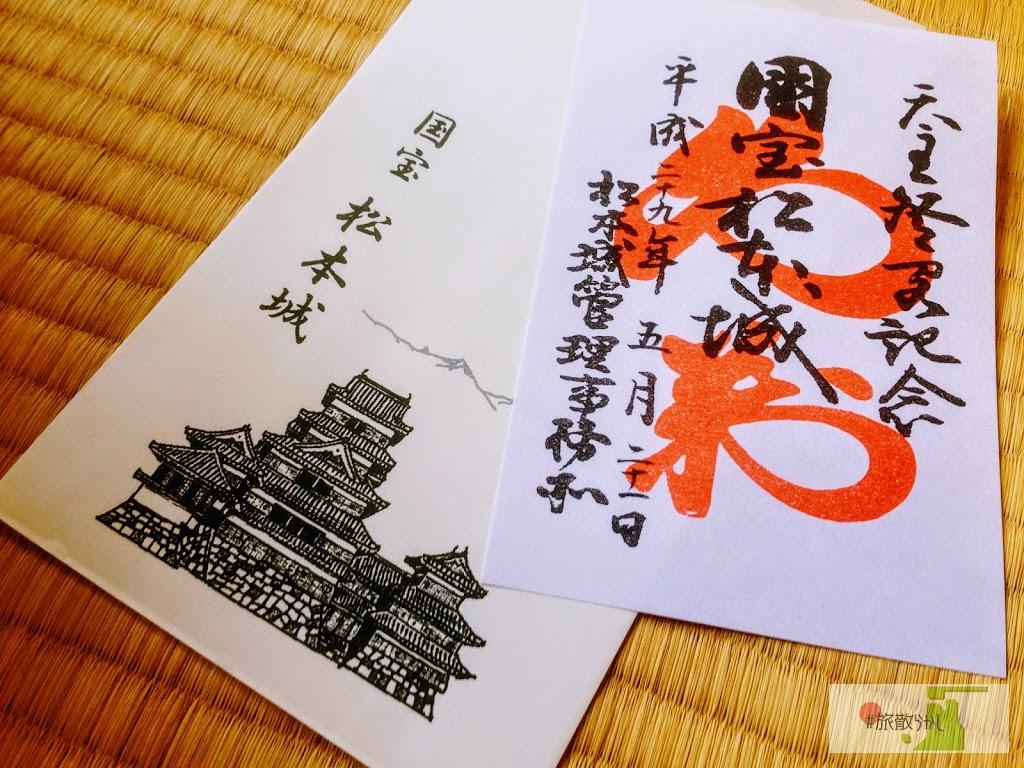

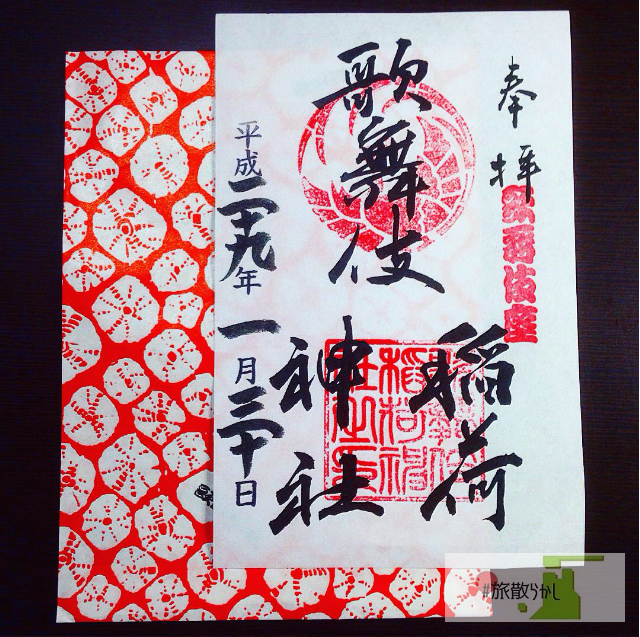

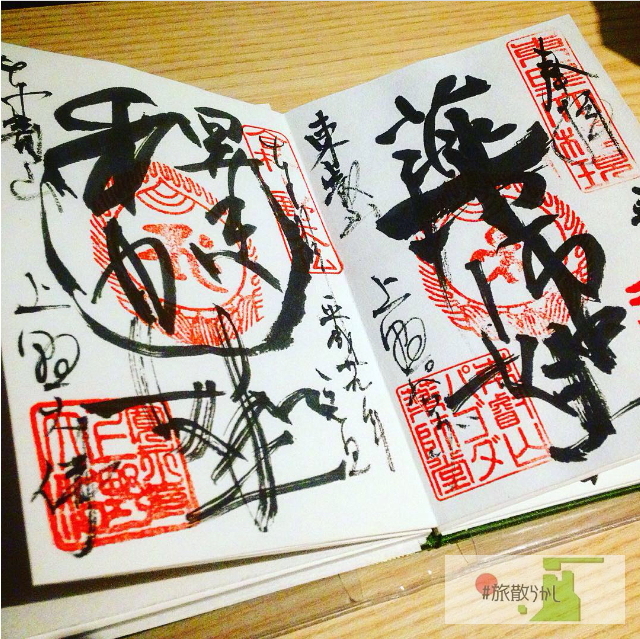

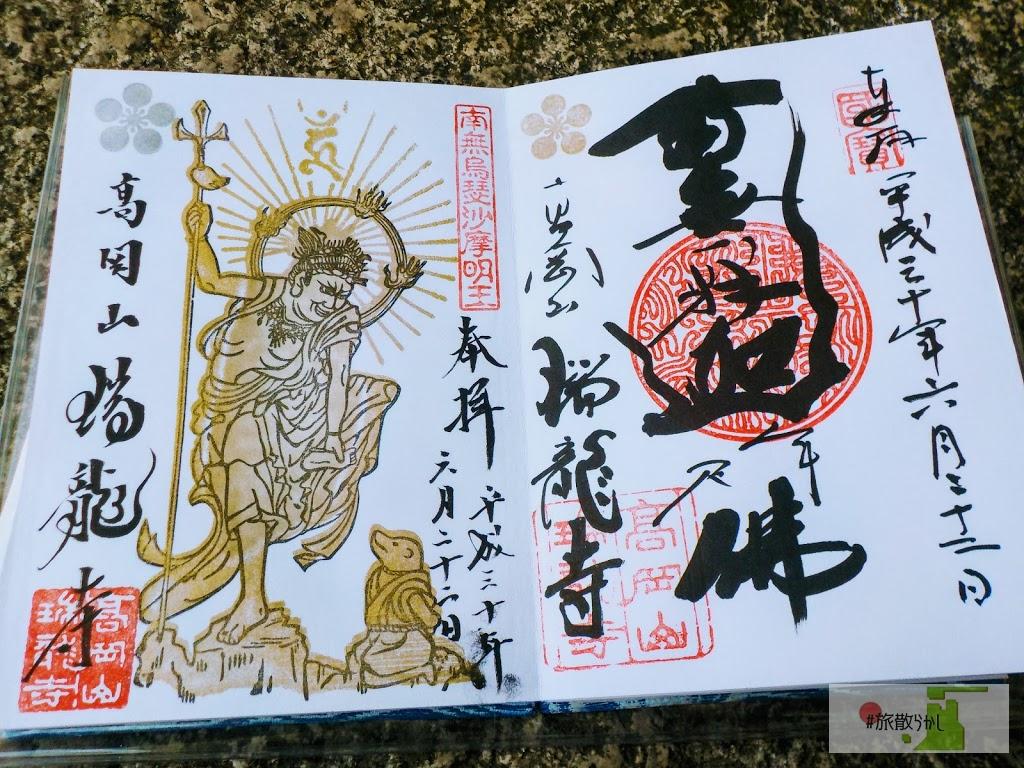

- 日光東照宮の御朱印はこちら

日光東照宮のアクセス情報

東武日光駅「2C」バス乗り場で「世界遺産巡りバス」に乗り、「表参道(バス停83)」で下車します(乗車時間は15分弱)。バス料金は、大人290円・小人150円です。

日光東照宮を囲むように最寄りバス停が5つくらいありますが、私は「表参道」で下車することをおすすめします。バス停から日光東照宮の石鳥居までは徒歩5分くらいですし、広い参道を正面から気持ちよく歩き、参拝へ向かうことができます。

この記事へのコメントはありません。