金沢城の天守閣というのは復元されていないんですよね。天守閣の場所はどこかな?と探してしまう観光客の方々も多いのですが、無いのです。復元されなかった理由を今回は掘り下げてみようと思います。

目次

金沢城の天守閣が復元されなかった理由【画像】政治的戦略、資料不足と本物へのこだわり

▲橋爪門

金沢城の天守閣は、前田利家が城主となった3年後に作られました。五層建ての立派な天守閣だったそうです。しかしながら、1602年(慶長7年)に落雷で焼失。金沢は雨や雷が非常に多い地域ですからね。

慶長7年(1602)に金沢城の天守が雷火により焼失したという記録があるので、天守があったことは確かです。創建は、天正14~15年頃とみる説が有力です。したがって、金沢城天守は、1587年から1602年までの間、城のシンボルとして本丸に聳えていたことは間違いなさそうです。ただ、天守の外観や構造はわかりません。

作ってから20年しか経っていなかったので、幻の天守閣です。財政が厳しかったために、そのまま再建されずにいました。

なぜ財政が厳しかったのかというと、参勤交代の影響です。前田家は外様大名でしたので、参勤交代には4~6億円(12泊13日)もの費用がかかっていたといわれています。

さらにもう一つ、ここにきて「天守閣を再建する!」とか言い出すと、何か政治的目的があるのではないかと徳川家に目を付けられる可能性があったことも考えられます。初期の加賀藩は外様大名の中でも最大級だったので、睨まれるのも仕方ない部分があります。危険視されては困りますし、天守閣を再建せずに放置することで、政治や権力争いには関心がないのだ、とアピールする政治的な戦略意図があったともいわれているわけです。当時は、天守閣の代わりに小さな3階建ての櫓を建てていたみたいですね。

慶長7年に天守が焼失した後、三階櫓が建てられます。三階櫓は、天守の代わりをしたと言われますが、寛永8年(1631)に焼失しました。この時はすぐに再建されましたが、130年後の宝暦の火災で再び焼失すると、以後再建されませんでした。寛永から宝暦まで本丸に建っていた三階櫓は、外観3階内部5階の建物で、最上階には高欄をめぐらしていたと言われています。

当時、そのような政治的な理由があって再建されなかったということは分かりました。それではなぜ現在に至っても、金沢城の天守閣は復元がされていないのでしょうか。

現在に至っても金沢城の天守閣が復元されていない理由

▲五十間長屋

現在でも金沢城の天守閣が復元されないのは「復元資料がないから」が最も大きな理由です。金沢は行政をあげて観光にかなり力を入れている地域ですし、金沢城の天守閣が復元できれば、観光の大きな訴求ポイントになるはずですから、それはもちろん復元したいと思っているわけです。

しかしながら、金沢城の復元の仕方にはこだわりがあり、城内で発見された建物の資料がそろったものから、当時の構造で忠実に再現・復元しているのです。そうであるからこそ、復元された菱櫓・橋爪門続櫓・五十間長屋は壮観極まりないのです。江戸末期の金沢城の姿を正確に再現しています。本物へのこだわりがひしひしと感じられます。

▲菱櫓

金沢城の復元にあたっては、熟練した職人たちが釘を一本も使用せずに行いました。歴史に忠実に復元するのだという強い心意気を感じます。

菱櫓・橋爪門続櫓・五十間長屋は資料に基づき忠実を尊重し、文化6年(1809)に再建された形に復元し、日本古来の伝統工法により建設しました。構造は柱と梁・桁による木造軸組と土壁・貫を組み合わせた耐力壁によって構成し、部材の接点は継手や仕口を用いて緊結を図っています。

さらに、金沢城に天守閣が作られていたのは江戸時代初期で、そこから再建はされてこなかったわけです。これに対して、すでに復元されている菱櫓・橋爪門続櫓・五十間長屋は江戸時代末期の姿ですから、仮に天守閣も復元するとなると300年、存在していた時代がズレている建物が同じ場所に存在することになります。これも、”本物” を徹底的に追求することを考えたときに、大きなハードルになったのです。

▲鶴の丸土塀

加えて、金沢城は金沢の中心地にあり、金沢市景観条例が適用される地域に含まれています。そうなると巨大な木造建築物の建築は、行政上の問題も抱えることになります。

二の丸御殿の復元について

▲二の丸広場

二の丸広場の場所には、殿様が暮らす「二の丸御殿」がありました。天守閣が落雷で焼失した後、二の丸に城の中枢機能が移されていき、藩主の住まいが建てられるに至りました。しかしながら、二の丸御殿は火災(1881年)によって全焼してしまい、そのまま再建されることはありませんでした。

二の丸御殿も復元が期待される建築物の一つではありますが、こちらも復元資料が十分に発見されていないことが理由で、復元には至っていません。

2015年に、1872年頃書かれた二の丸御殿の絵図が発見されました。絵図には二の丸御殿の間取りが書かれており、さらに建物配置の全体図も記載されていた為、この資料をもとに復元が可能になるのではないかと、一時期は期待もされていました。しかしその後、石川県知事によって、この資料だけで忠実な復元をすることは困難であるとのコメントが発表されたのでした。

復元されている菱櫓・橋爪門続櫓・五十間長屋のように、写真が見つかれば話は別なのでしょうけれども、二の丸御殿の写真はいまだ見つかっていません。このような復元に対するこだわりが評価されて、日本100名城への登録や国の史跡指定を受けることになったのです。

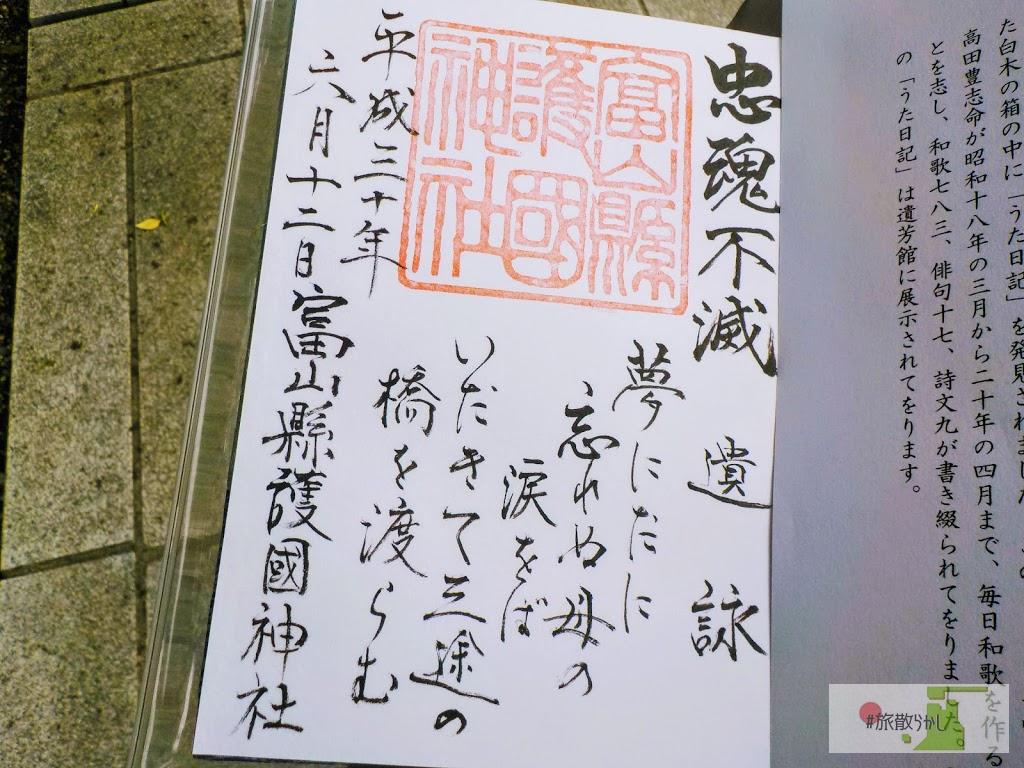

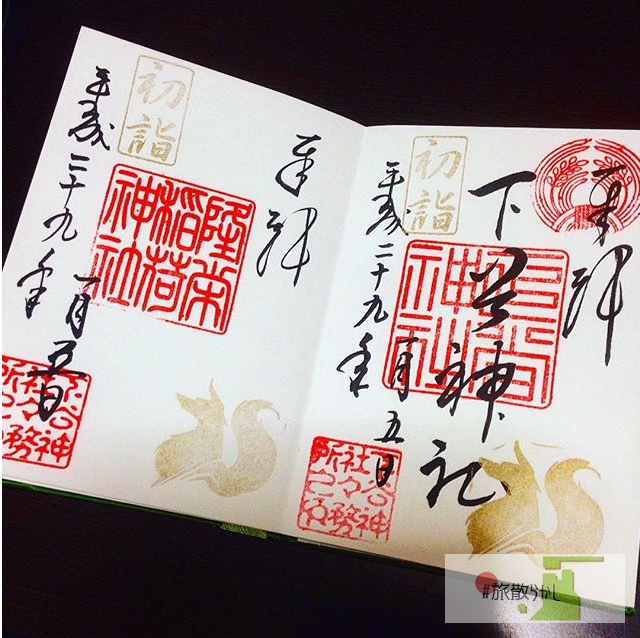

▲金沢城の日本100名城スタンプ

かつての金沢城天守閣があった場所

▲本丸園地

二の丸広場から極楽橋を渡り、坂を上るとかつて金沢城の天守閣があった場所である本丸園地があります。本丸園地の櫓台跡からは、金沢の町を一望できます。

天守閣があった場所は、今では自然林になっていて草木が生い茂っています。散策コースとして開かれているので、ゆっくり散歩してみるのもよいでしょう。

金沢城の歴史

▲橋爪門(二の門)

加賀一向一揆(1488~1580)の拠点、「金沢御堂」が金沢城の始まりです。なぜこの場所が選ばれたのかというと、防御に堅い場所だったからです。浅野川と犀川に挟まれており、しかも小高い小立野台地の先端部分なので、地理的に恵まれた抜群の拠点でした。

1580ねんに、柴田勝家の家来であった佐久間盛政が金沢御堂に入城します。仏堂をそのまま利用しながら、お城として整備を進めていきました。しかし、盛政が金沢城に住んでいたのはたったの2年ほど。柴田勝家が秀吉に敗北してしまったので、柴田側の佐久間は、秀吉側の前田に攻め滅ぼされてしまいます。

ということで、1583年に前田利家が金沢城にやってきました。そのまま300年の間、前田家は金沢城をずっと守ってきたのでした。

金沢城の城内は21世紀まで公開されていませんでした。一般市民は見ることができなかったのです。明治から終戦まで金沢城は陸軍が管理し、軍事施設として使われていました。1949~1995年までは金沢大学のキャンパスでした。前田家から帝国陸軍、そして金沢大学と役割が変化していく中で、金沢の人々にとっての金沢城は、特別な人が入れる場所、まさに「聖域」だったのです。

金沢城の見学料金と所要時間

金沢城公園自体は入場自由で無料です。菱櫓・橋爪門続櫓・五十間長屋へ入る場合は有料となります。大人310円、子供100円です。

ただし「兼六園利用券」を購入すれば、500円で金沢城と兼六園の両方を見学することができます。兼六園の拝観料も大人310円なので、両方見学する予定がある場合、120円お得になる利用券です。浮いた小銭で飲み物が1本買えますね。

二の丸案内所の発券カウンターでも買うことができます。有効期間は2日間。

金沢城の見学所要時間は、ざっくり2時間程度です。くまなく見ていく場合はもっとかかる人もいるでしょう。金沢城公園はとても広いので、ささっと見るのでも最低1時間半くらいは確保しておいた方が安心です。

金沢城の営業情報 料金・場所

- 営業時間:[3月~10月15日] 7:00~18:00、[10月16日~2月末] 8:00~17:00

- 拝観料:金沢城公園は無料、菱櫓・橋爪門続櫓・五十間長屋は有料(大人310円、子供100円)

- 駐車場:あり(県営兼六駐車場)

この記事へのコメントはありません。