Warning: Undefined variable $nlink in /home/c6168084/public_html/asasikibu.com/wp-content/themes/gensen_tcd050/functions.php on line 1026

Warning: Undefined variable $nlink in /home/c6168084/public_html/asasikibu.com/wp-content/themes/gensen_tcd050/functions.php on line 1026

宗像大社沖津宮逢拝所は、普段立ち入ることができない沖ノ島にある沖津宮を逢拝(※参拝ではない)できるように作られた場所です。

現在は1か所しかありませんが、以前は複数あったようです。

沖津宮逢拝所

沖津宮は沖ノ島にあります。沖ノ島には普段立ち入ることが出来ないため、大島の端に逢拝所が設けられています。

沖津宮では神職の方が365日欠かさず毎日祈祷をされています。宗像の神職さんが協力して、交代で勤めているそうです。

「墺嶋拝所」と書かれた石碑

「墺嶋拝所」と書かれた石碑

「沖島」を拝む場所、という意味でしょうか。「墺嶋拝所」と書かれた石碑があります。

沖津宮逢拝所の鳥居

沖津宮逢拝所の鳥居

境内からは海が望める

境内からは海が望める

沖津宮は田心姫神をまつる神社です。沖津宮がある沖ノ島は女人禁制です。入れるのは男子のみですが、さらに一般人が入れるのは大祭時だけです。

そして参拝希望男性も全員が行けるわけではなく、抽選があります。大祭の日に沖ノ島へ行けない女性や、抽選に外れた男性らは、この逢拝所でお参りをするそうです。

「逢拝(=遥拝)」とは、遥か遠くから拝むことを指します。

沖ノ島は大和朝廷が4世紀後半頃から、500年間に渡って国家的祭祀を行ってきた場所です。

そのため数多くの品々が沖ノ島から発掘されています。辺津宮の神宝館には、出土した8万点もの国宝が収蔵・展示されています。

辺津宮の神宝館

辺津宮の神宝館

沖津宮逢拝所と広がる海景色

海のへりまでやってきました。目の前に広がる海。

遥拝所の脇道からは海岸に出られます。

海岸は流れついたゴミが多く、あまり綺麗とは言い難い状態ですが、天気の良い日には広大な海景色が広がります。

沖ノ島「沖津宮」について

沖ノ島を歩く宗像の神職の方

沖ノ島を歩く宗像の神職の方

沖ノ島及び沖津宮は通常見ることができない場所ですが、辺津宮の神宝館で開催されていた特別展の中に、写真家の方が撮った沖ノ島の写真展示がありました。

沖津宮の本殿

沖津宮の本殿

鬱蒼と茂る緑の中に佇む沖津宮の本殿は神秘的です。

沖津宮逢拝所の御朱印

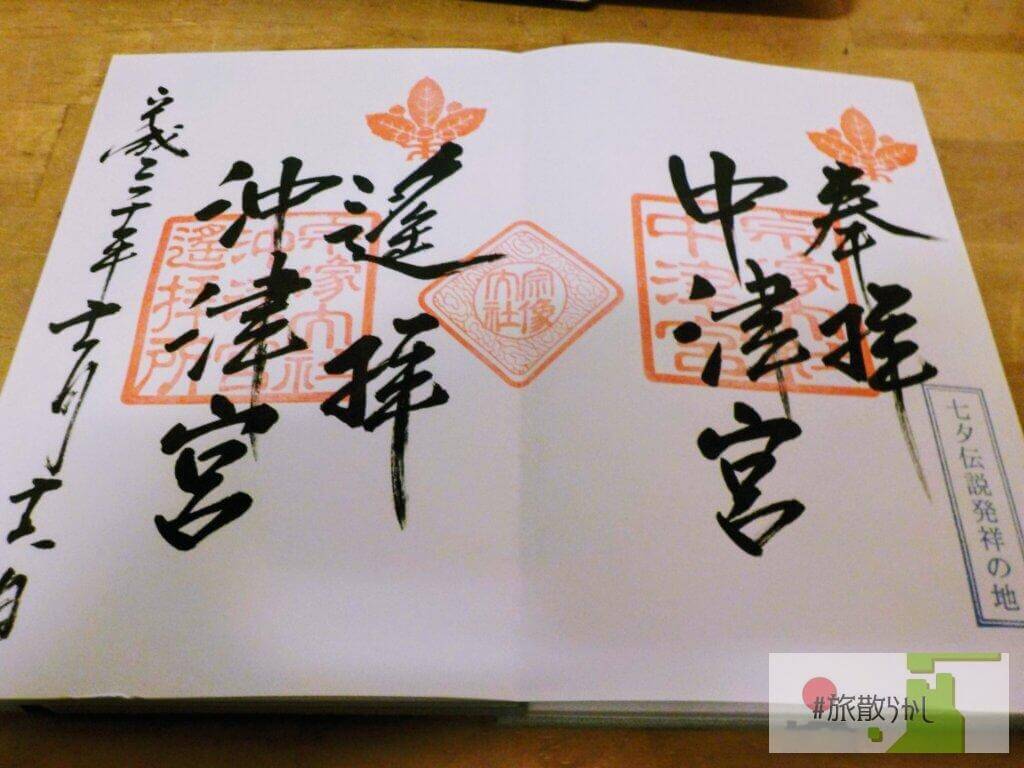

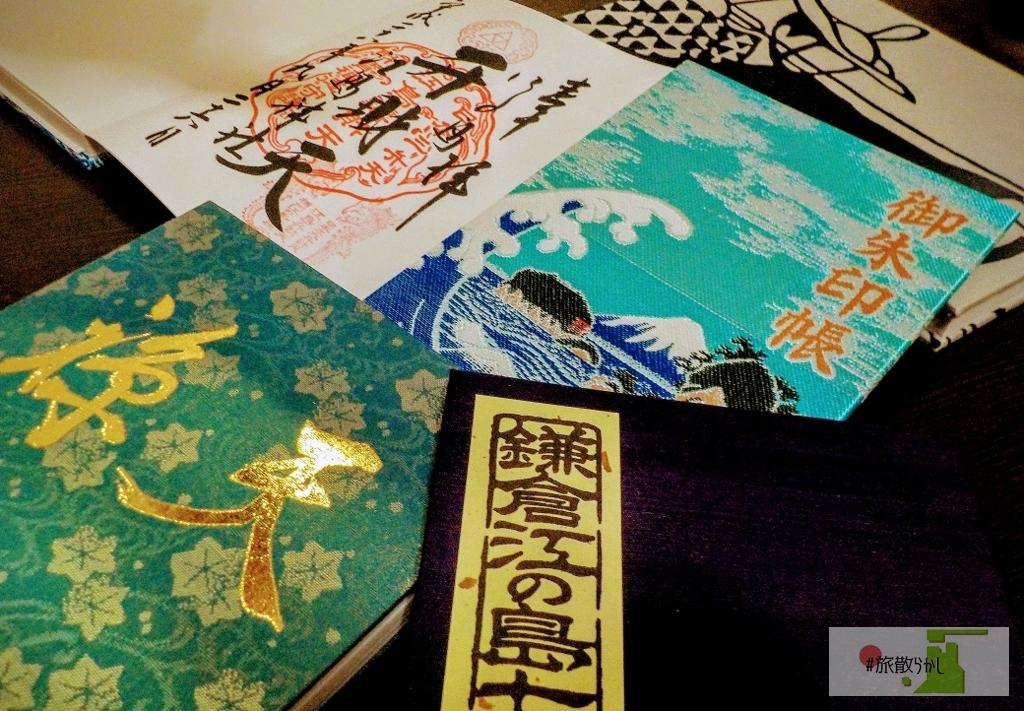

左側が沖津宮逢拝所の御朱印

左側が沖津宮逢拝所の御朱印

沖津宮逢拝所は無人ですが、御朱印はあります。いただける場所は、同じく大島にある「中津宮」の授与所です。

沖津宮は “参拝” するのではなく “遥拝” することから、沖津宮の御朱印には、通常「参拝」と書かれる部分が「逢拝」になっているのが特徴です。

沖津宮逢拝所のアクセス

神湊港ターミナルからフェリーで大島へやってきました。大島港からすぐの中津宮へ参拝した後、レンタサイクルで沖津宮逢拝所へ向かいます。

15分程度の距離ですが、坂道のアップダウンが結構キツいので、少し余裕を持った見積もりにしておいた方がよいでしょう。

道は特段分かりにくいこともなく、ほぼ道なりに行けば到着です。

宗像大社沖津宮逢拝所の基本情報

- 〒811-3701 福岡県宗像市大島1293

- http://munakata-taisha.or.jp/

- 094-072-2007

この記事へのコメントはありません。