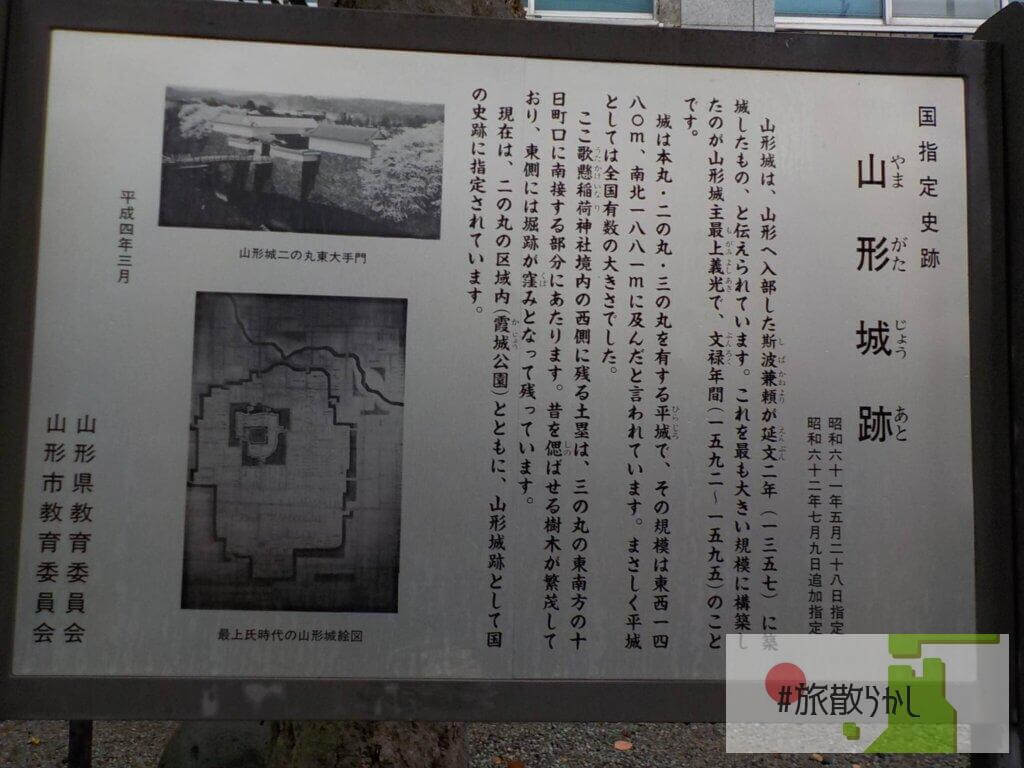

「歌懸稲荷神社」は、山形城の城主が山形城の守り神として、三ノ丸付近の城内に建てたのが始まりです。

京都の伏見稲荷を祀っているので、稲荷神社です。

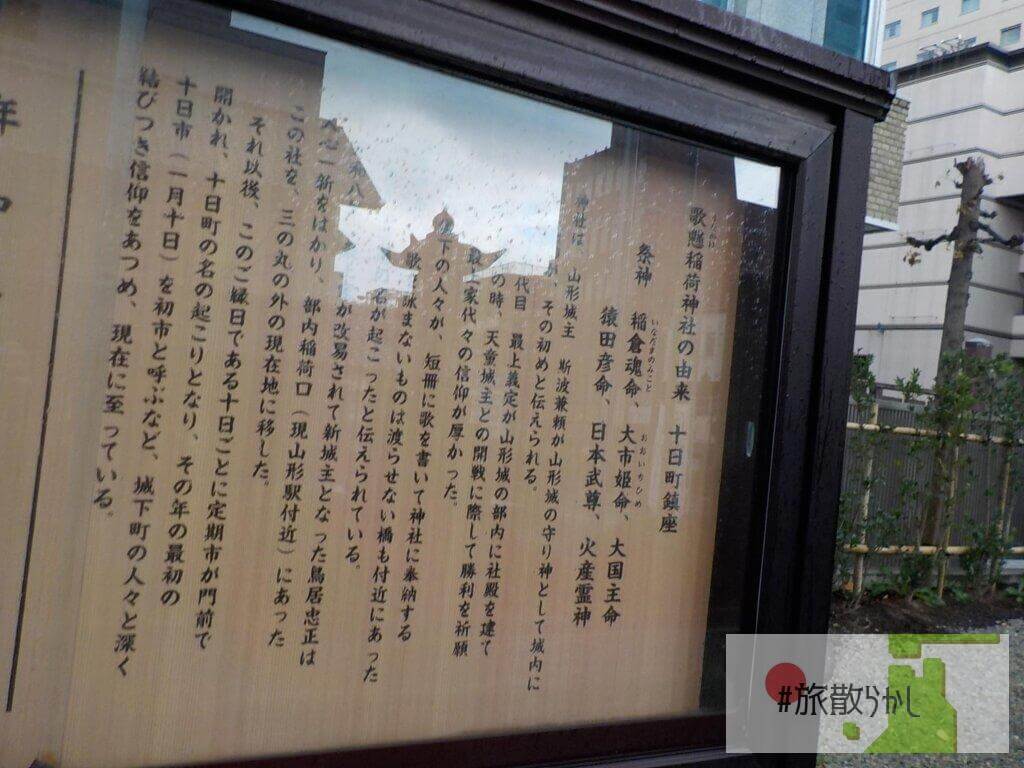

歌懸稲荷神社の由来

拝殿

拝殿

気になるのは「歌懸」の名前です。なかなか聞いたことのない命名です。当時、付近に土橋があって、渡るには歌を詠む必要があったそうです。参拝には歌を詠まねばならないことから「歌懸」稲荷神社と呼ばれるようになったといわれています。

「奉加帳」と書かれた史料が、歌懸稲荷神社には残されています。そこにはこのような記載があります。

「往古社前に土橋アリテ稲荷橋ト名ツケ和歌讀ミテ其ノ橋ヲ渡リタルニ起レリ」— 歌懸稲荷神社公式HPより引用

参拝するための橋を渡る前に、短冊に歌を書いて納めるという風習があったと記載されています。非常に風流な慣習です。その名残から「歌懸」との言葉が社名になったのであろうとされます。

当初は三の丸十日町口付近にありましたが、後に現在の場所へ移築されました。

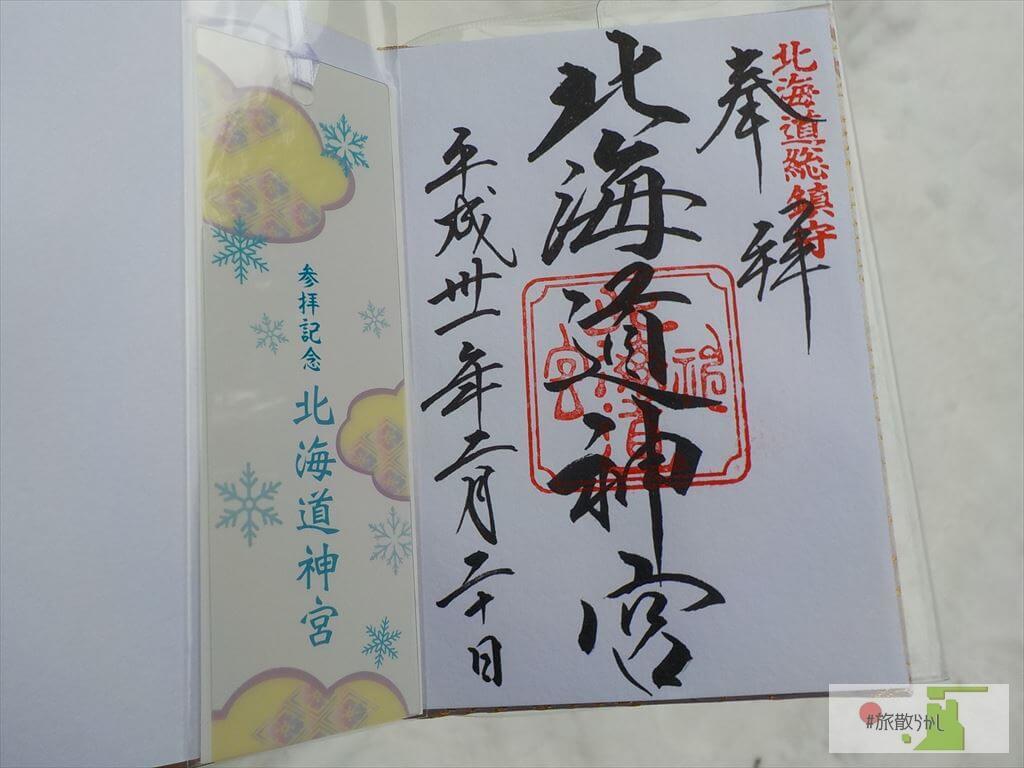

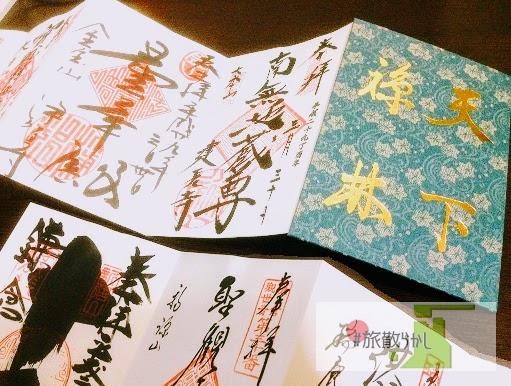

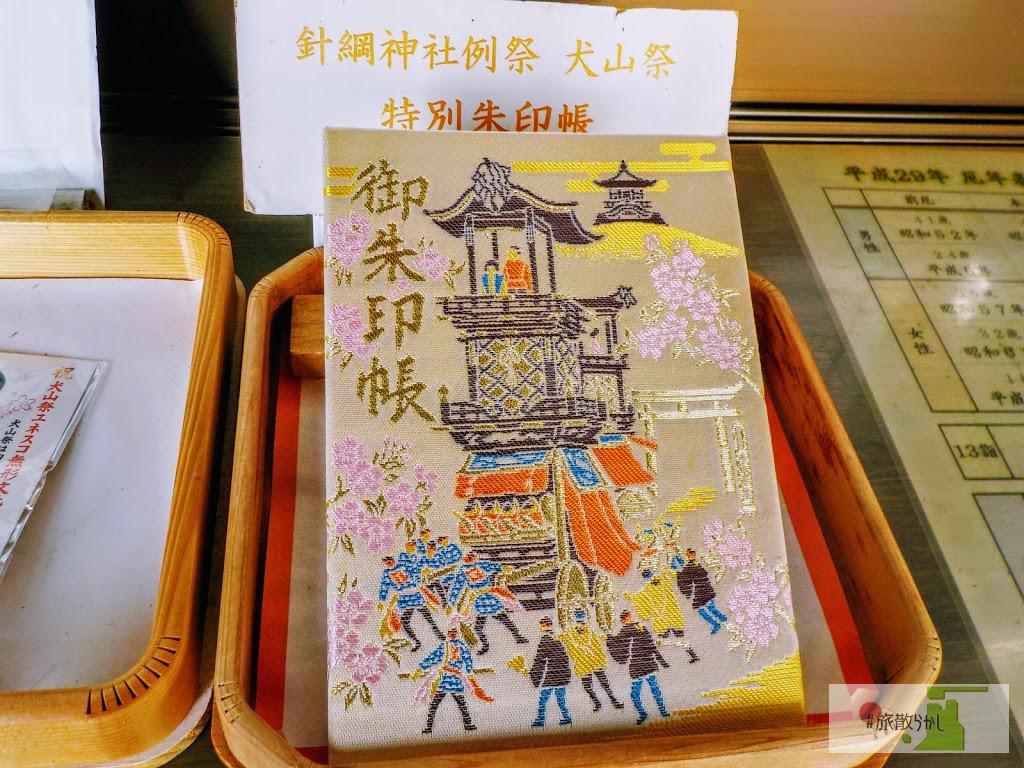

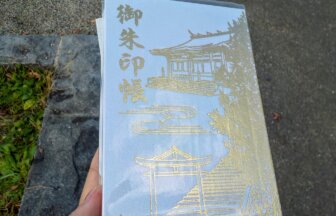

歌懸稲荷神社の御朱印

御朱印は拝殿隣の社務所で頂けます。雨が凄すぎて頂く気にならず、今回は素通りしてしまいました。デザイン性のある御朱印が展示されていましたので、気になる方はぜひいただいてください。

歌懸稲荷神社の基本情報

- 〒990-0031 山形県山形市十日町1-1-26

- 023-622-1858(TEL)

- 時間

- 開門時間:6:00~18:00

- 受付時間:9:00~17:00

この記事へのコメントはありません。