Warning: Undefined variable $nlink in /home/c6168084/public_html/asasikibu.com/wp-content/themes/gensen_tcd050/functions.php on line 1026

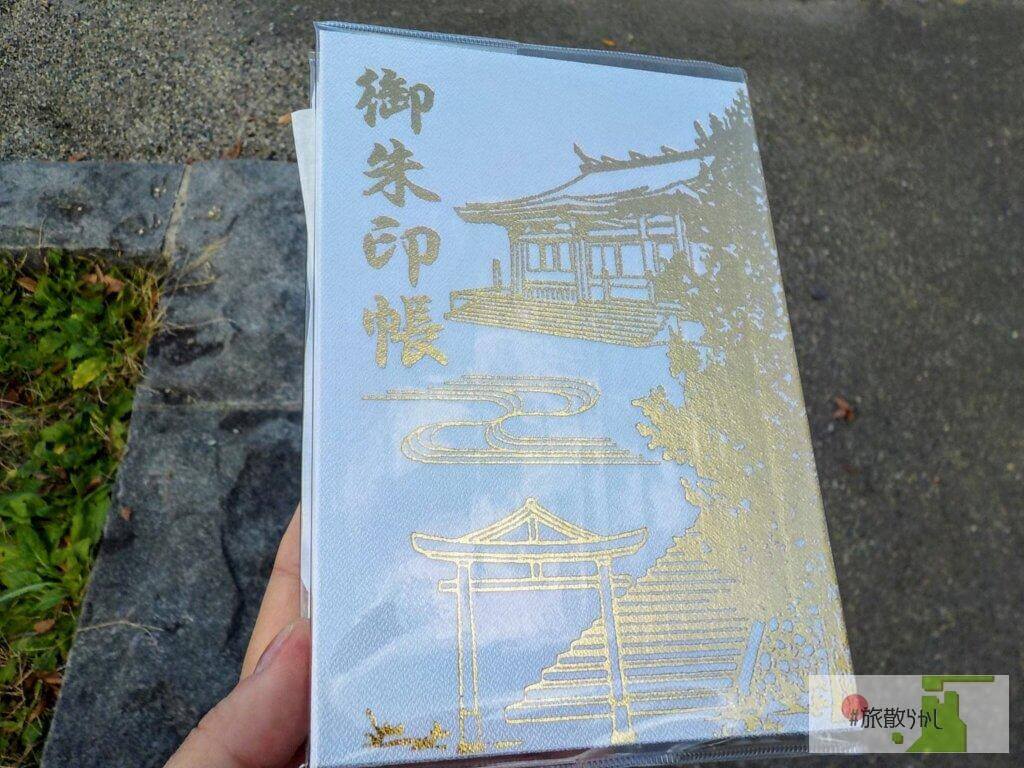

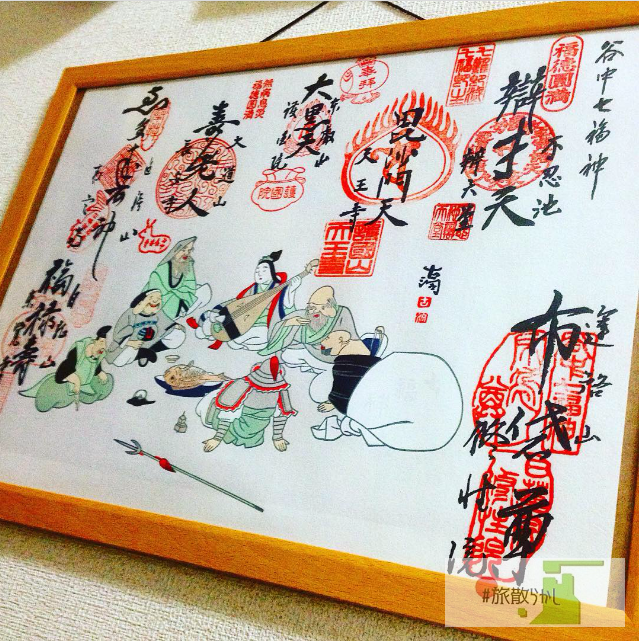

山寺日枝神社の御朱印帳

山形旅に欠かせない「山寺(立石寺)」。一番上の奥之院まで約1000段ありますが、登った先には美しい景色が待ち受けています。これだけの階段を、豊かな緑の中ひたすら無心で登ることで、自分と向き合う時間も取れますし、良いリフレッシュの機会になります。

山寺は御朱印について保守的なスタンスを取っていまして、ライトに訪れた旅人の中には悪い感想を抱く方もいらっしゃいます。そのあたりに関して、これから山寺へ参拝し、御朱印をいただこうと思っている方々へ注意点をまとめておきますので、ご参考にしてください。

山寺御朱印の心構え|写経せずに説教される参拝者たち

山寺には御朱印が10種類あります。

ふもとの「根本中堂」や一番上の「奥之院」だけでなく、登る途中にある複数の山内支院でも各所で頒布されています(書置きの場合もあります)

- 「奥之院」

- 「大仏殿」

- 「華蔵院」

- 「三重塔」

- 「中性院」

- 「金乗院」

- 「性相院 大福徳」

- 「性相院 多聞天」

- 「根本中堂」

- 「日枝神社」

本来、御朱印は写経をお寺に納め、納めた証として頂くものです。山寺は御朱印に関して保守的といいますか、伝統的な立場を貫くスタンスです。

そのため、山寺は御朱印を(納経もせず)観光土産のように楽しく頂こうとする雰囲気に非常に敏感なお寺です。

納経せずに御朱印を頂こうとする参拝者に対して、こういった旨を伝え、写経を促す説教をすることが山寺では多々あります(特に、性相院・奥之院にて)。

普通にお伝え頂ければよいのですが、少々その言い方がキツかったり(受け手によっては嫌味っぽく感じたり)されることがしばしばありました。その結果、参拝客の中には「嫌な思いをした」との感想を持たれる方もいらっしゃいます。

開山堂と納経堂

さて、お話は続きます。山寺といえば上記アングルの写真が非常に有名です。美しい山景色の中に佇む岩上の2つのお堂。右は開山堂といって、立石寺を開いた慈覚大師の像が安置されています。

そして左にある赤くて小さな納経堂。納経堂とは、写経を納める建物です。さらに、その納経堂の真下にある入定窟に慈覚大師の骨が眠っているといわれています。

納経堂

私も含め参拝客の皆さんは、この開山堂と納経堂を大きな目当てに山寺にやって来られるのではないでしょうか。にも関わらず、あの赤いお堂が何のための建物なのかも知らず、その真下に誰が眠るとも知らず、記念写真だけ撮り、御朱印だけ貰い、「階段多くて疲れたー」と言いながら帰ってゆく大勢の参拝客の姿に、お寺側が色々と想うところが出てくるのもそれは当然のことだと思います。

立石寺の方々が、納経を重要視しているのは当たり前です。相手方の敷地内にお邪魔している以上、大人として相手の気持ちを蔑ろにするような行動は慎みたいところです(もちろんだからといって、伝え方には工夫の余地があるかもしれません)。

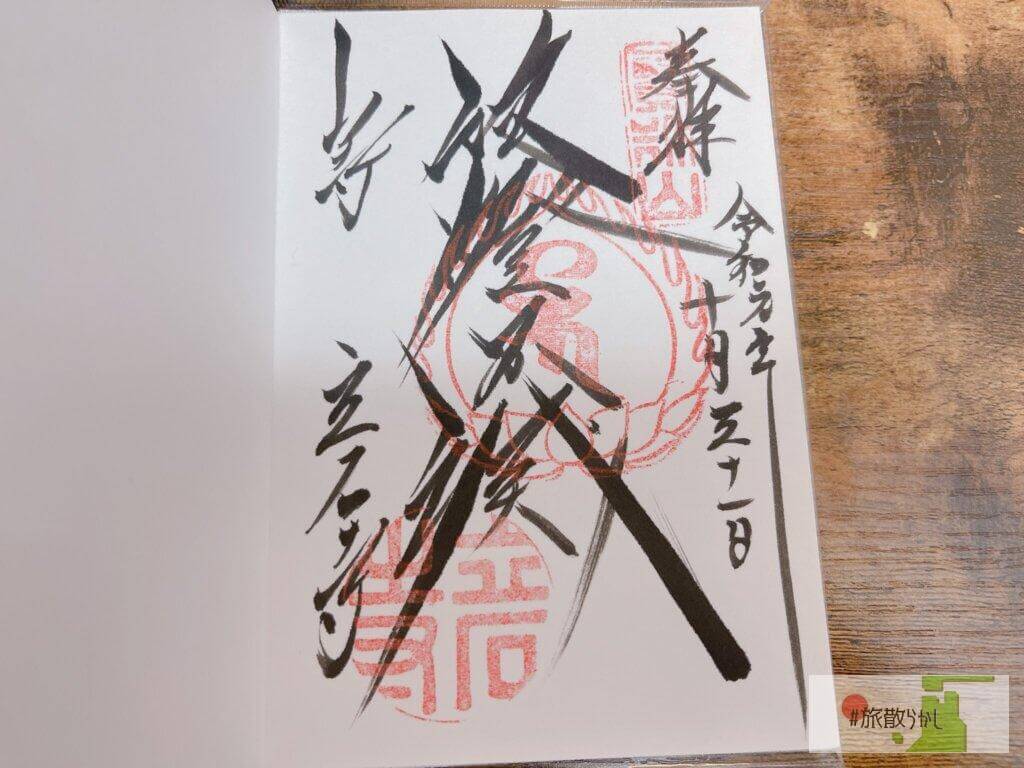

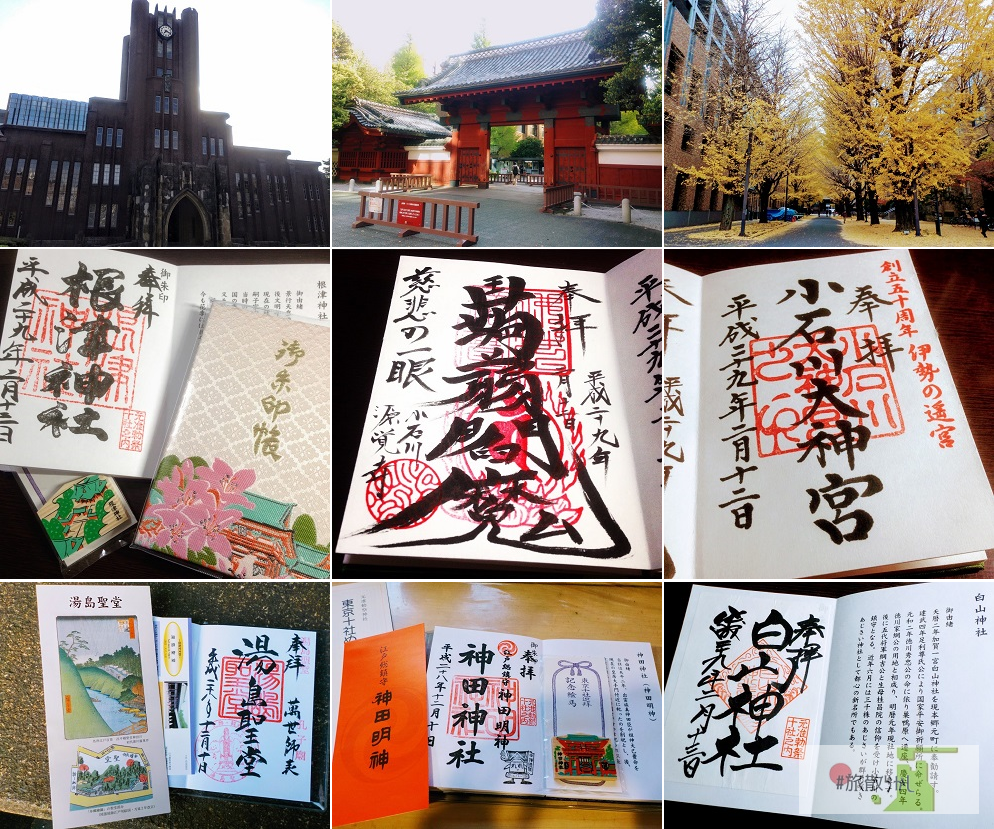

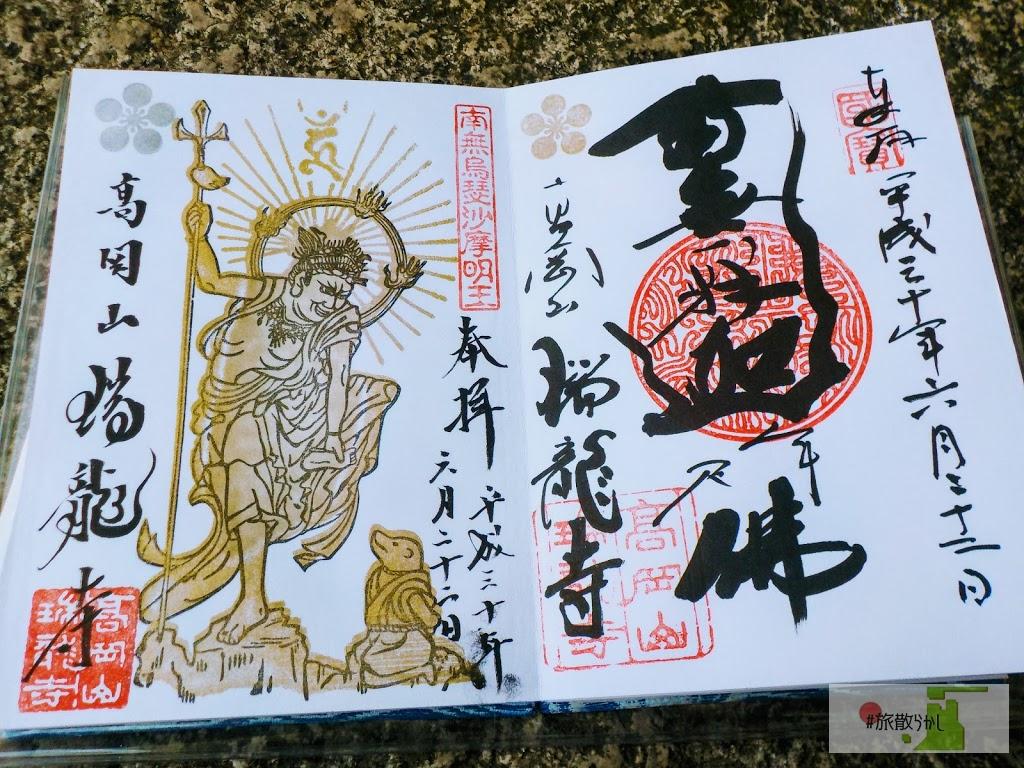

山寺 根本中堂の御朱印

御朱印をいただける箇所は上述している通りたくさんありますが、心理的に色々と頂きづらいと感じている方は、登山口ふもと付近にある山寺日枝神社の御朱印・御朱印帳をいただくのが、個人的に良いかと思います。こちらは他の院ほど、厳格な雰囲気ではありません(ただし、お釣りが出ないよう配慮はしましょう)。

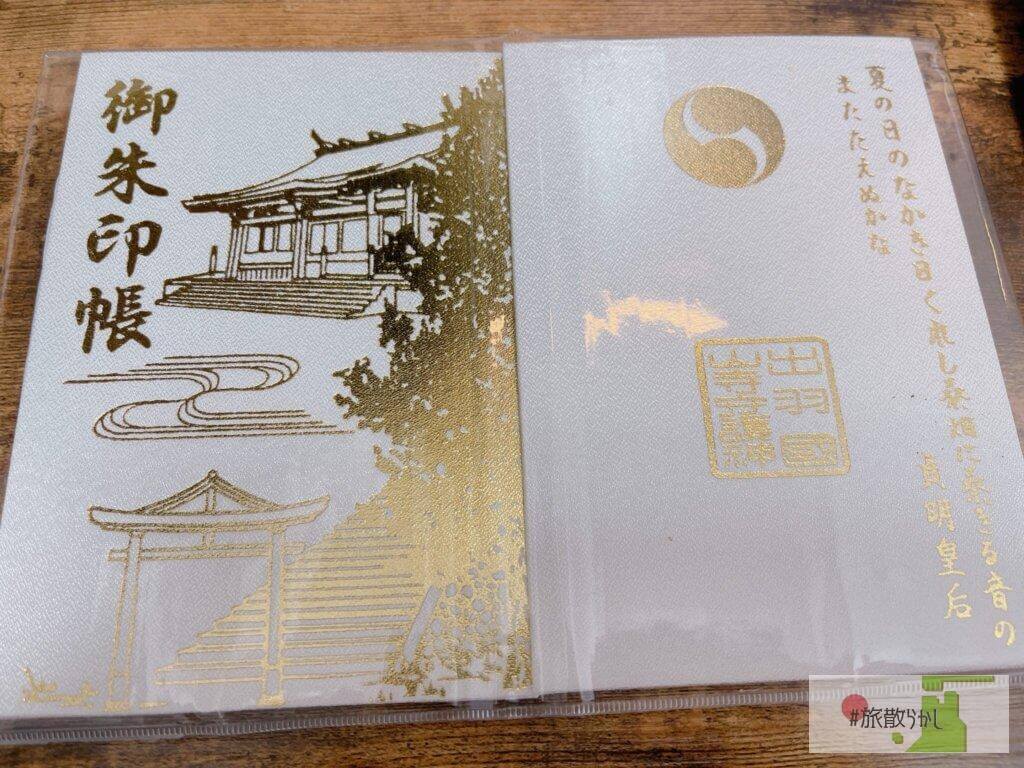

山寺日枝神社の御朱印帳

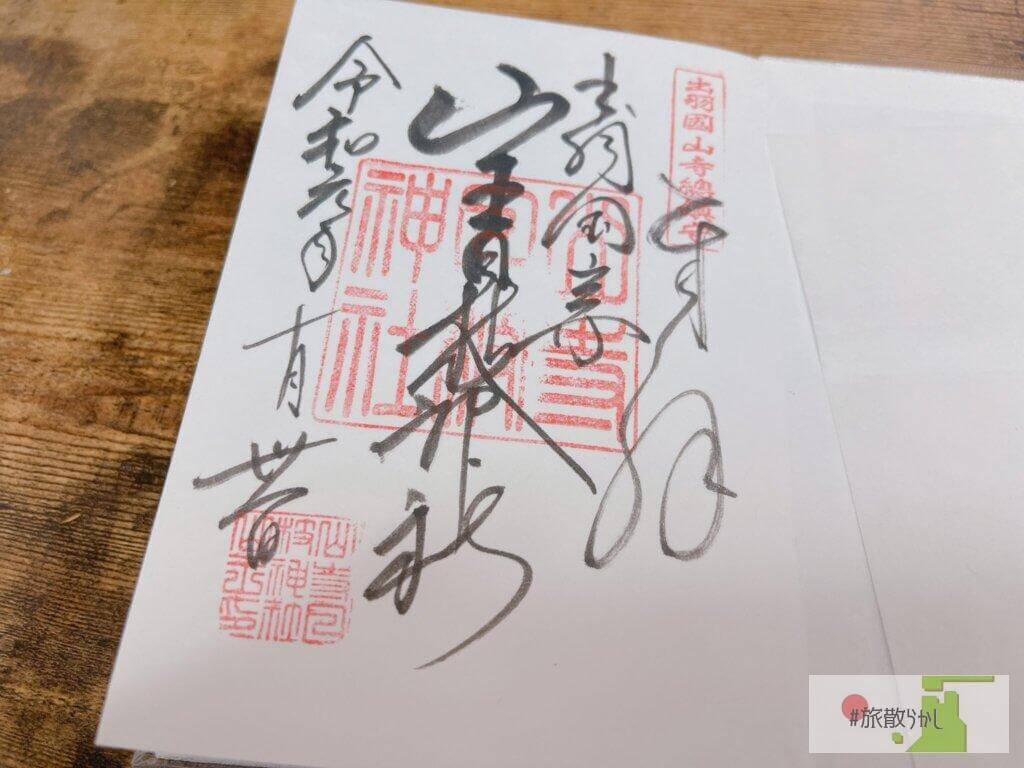

山寺日枝神社の御朱印

実際に行ってみた所感で書かせていただきました。御朱印を書いていただけないわけではございませんし、支院には書置きが無人の状態で頒布されていることもあるので(奥にはいらっしゃいますが)各々に応じた参拝の仕方をすればよいかと思います。空気感伝わったでしょうか。

これから参拝される方々のご参考になりますように。

山寺の見どころについては下記記事で解説しています。

御朱印はスタンプラリーではないとか、説教はしてもよいと思います。初対面の旅行者に上から目線で一方的ですが、説法ととらえてもらえるでしょう。ですが、あからさまに粗末な文字で済ませた御朱印を授与するのはどうかと思います。住職としてのプライドもないのですかね? 私が頂いた御朱印はこちらにアップされているものとは比較にならないほど貧相で落差がすごいです。同じ山寺で別の住職に御朱印もらった友人は、私のと見比べて「これはひどい」と言っていました。

山形といえば山寺と思い、初めて伺いました。御朱印をいただきに行きましたが、男性2人が向かい合ってふんぞり返って仏頂面で座っており、私の前の方にも私にも、何もそんな態度でなくてもいいのではないか…という対応でした。御朱印をもらう際の心構えもわかりますが、観光地であり、いろいろな方々が来ることを思えば、もう少し対応の仕方があるのではないかと思います。