曹洞宗大本山「永平寺」は、福井県の代表的なお寺です。参拝案内もいたるところにありますし、御朱印・御朱印帳・御朱印袋の頒布もあります。観光で訪れやすいスポットです。

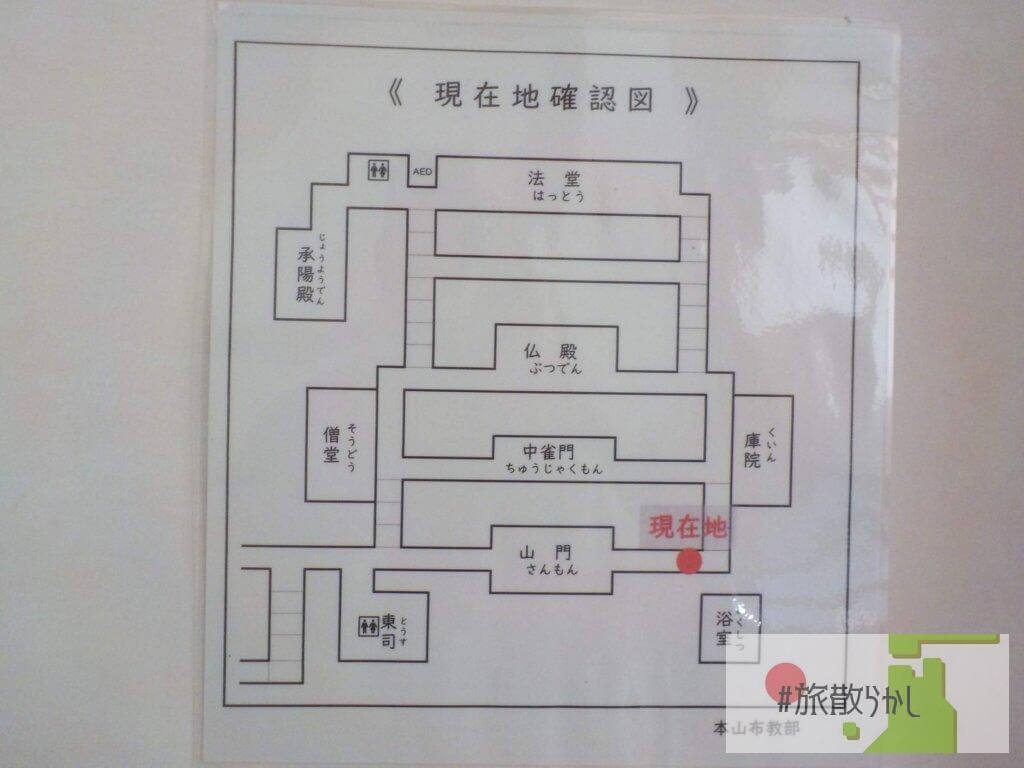

境内はとても広くて、見どころもたくさんあります。僧侶修行の場である「七堂伽藍」は、どれも静かで厳かな雰囲気が漂っています。中央の山門・仏殿・法堂は荘厳であり、立ち並ぶ様子は圧巻です。

目次

永平寺の御朱印と御朱印帳

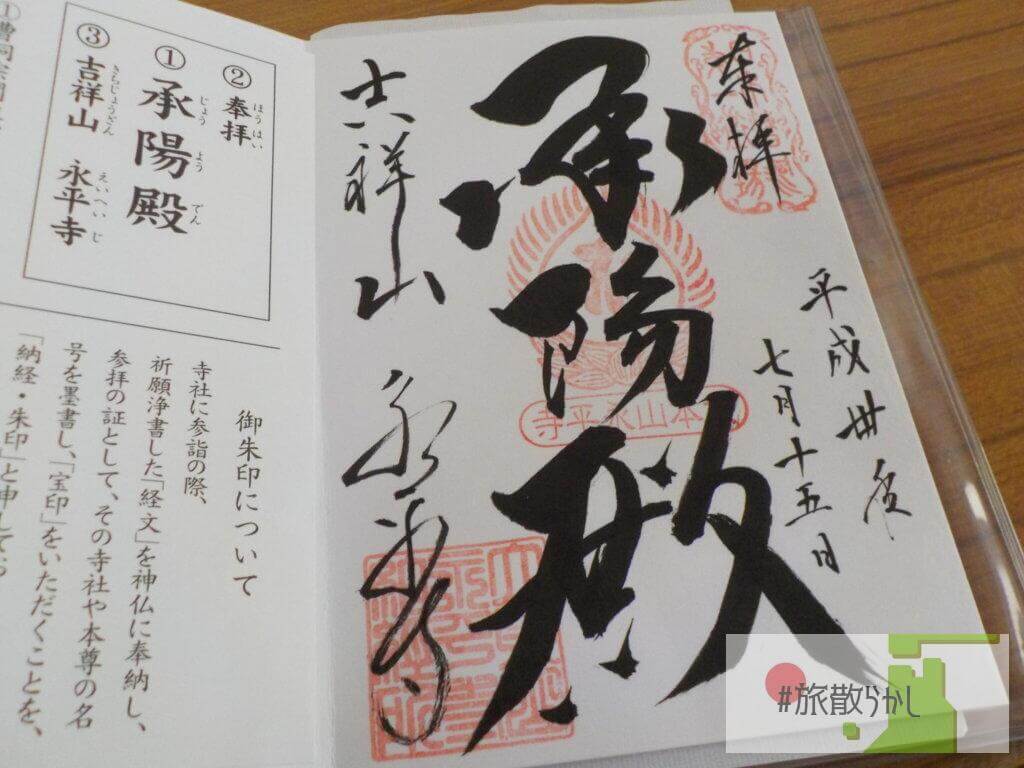

永平寺の御朱印「承陽殿(じょうようでん)」

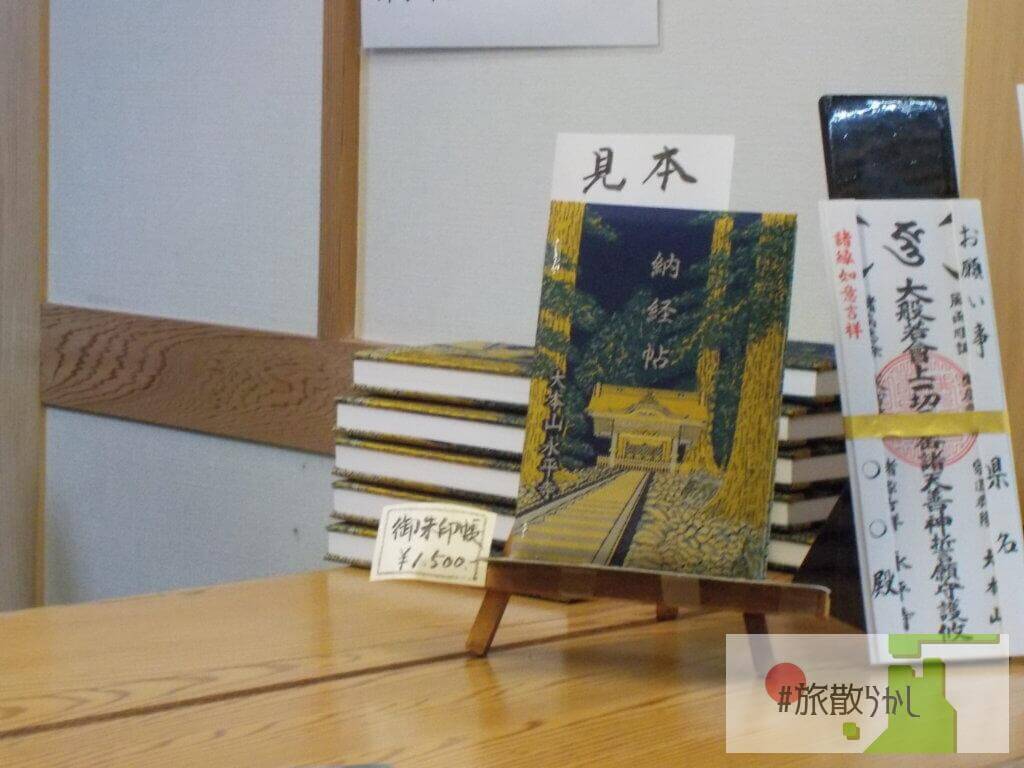

永平寺の御朱印帳には唐門(勅使門)が描かれている

永平寺の御朱印は「承陽殿」の1種類(初穂料500円)です。御朱印帳のサイズは、18cm×12cmで少し大判のタイプです。

承陽殿は道元禅師を祀る廟で、曹洞宗発祥の根源といわれる聖域です。法堂の左方向にあって近くまで行くことはできますが、本殿は一般参拝客が立ち入ることはできません。

永平寺の御朱印の貰い方(授与場所・受付時間)

永平寺の御朱印所

御朱印所の場所は、拝観入り口を入り、靴を脱ぐ場所の右手です。

参拝前に説明を受ける部屋があるのですが、そこよりも手前にあるのでうっかり通り過ぎないようにご注意ください。

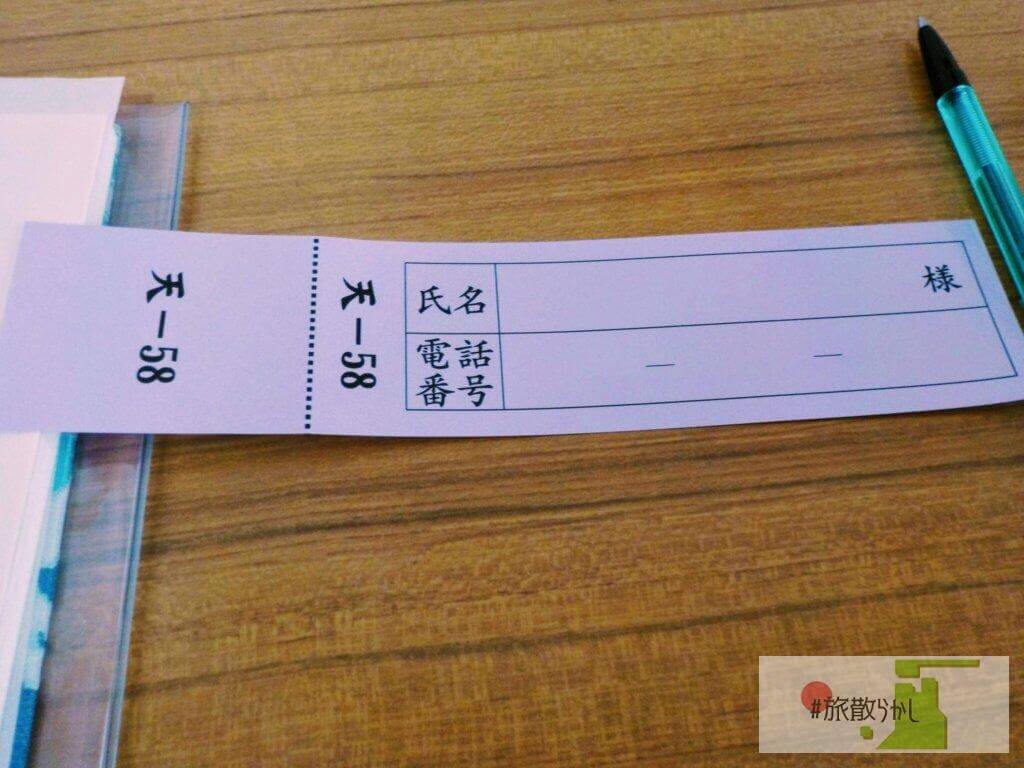

整理券に記入して参拝前に御朱印帳と一緒にお渡しする

御朱印所で御朱印をいただけます。参拝の順路をまわる前に、御朱印帳を預けて帰りに受け取ります。整理券があるので、氏名と電話番号を記載して御朱印帳と一緒に受付の方にお渡ししておきます。

拝観順路通り進むと、帰りは必ずしも御朱印所の目の前に戻ってくるわけではありません。少し離れているので、忘れずに自分の御朱印帳を取りに行きましょう。

永平寺は半年ごとに拝観受付時間が変わるので、ご注意ください。

- 5月~10月:8:00~17:30

- 11月~4月:8:30~17:00

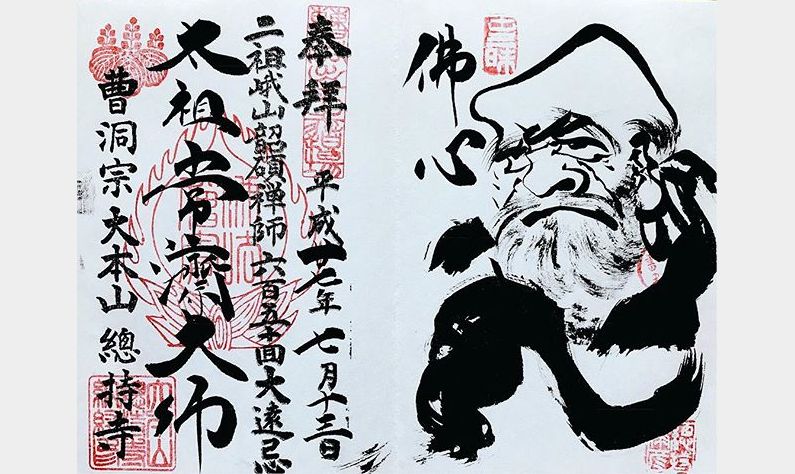

永平寺の達磨御朱印?

“永平寺の達磨御朱印” なるものがあるらしいという噂を聞きましたが、これは誤りです。達磨御朱印は、永平寺と並ぶ曹洞宗二大本山のもう一方「総持寺(神奈川県横浜市鶴見)」で頒布されたことのある御朱印です。

Instagram Photo by sanchegoshuin

いずれも曹洞宗の規模が大きいお寺ということで、混同してしまったと思われます。ちなみに総持寺の達磨御朱印は、書き手の方が亡くなった為、現在は頒布されていません。

永平寺の御朱印帳袋

永平寺の授与所(御朱印所とは別でお守りなどを頒布している場所です。

ひと通り参拝順路を巡ると最後に到達します。)では、様々なお守りや数珠の他、御朱印帳袋の頒布もありました。何種類かありましたので、自分の好きなものを選びましょう。

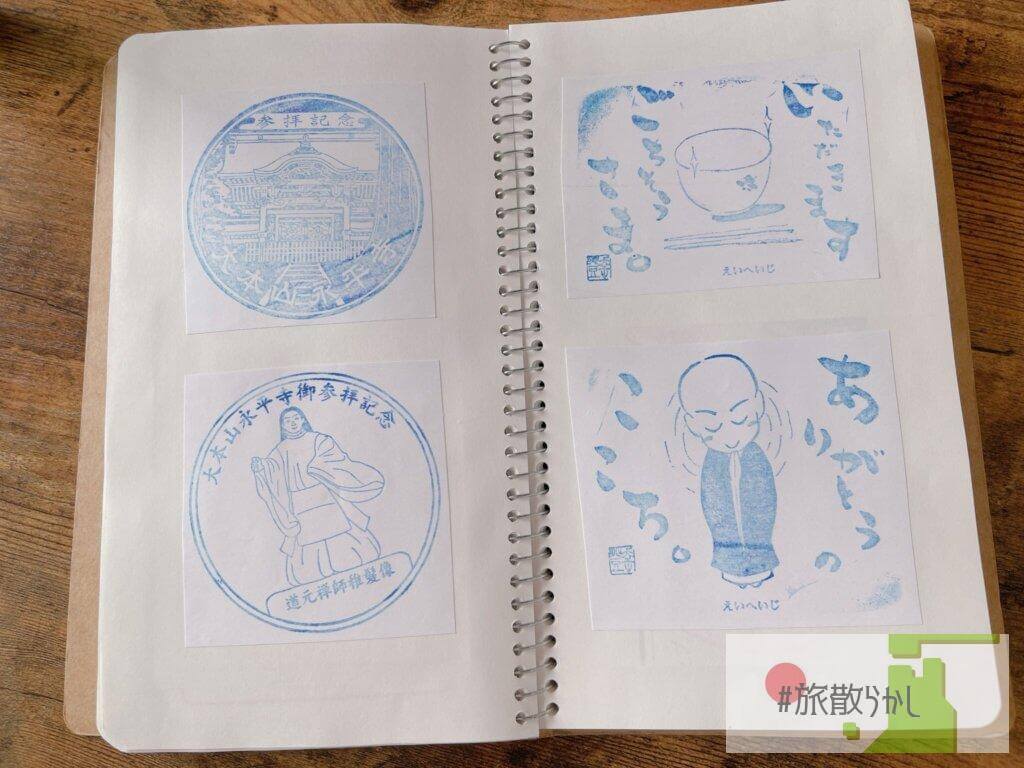

永平寺には記念スタンプもあった

【撮影可】永平寺は修行僧以外であれば写真撮影OK

永平寺は全体的に写真撮影OKです。ただし、修行僧の撮影だけは絶対NGですのでご注意ください。

人間以外であれば基本何でも撮って良い(※承陽殿は除く)ということになっており、観光客・一般参拝客が楽しめるよう配慮してくれています。

また、永平寺山内はすべて左側通行です。写真撮影に夢中になるあまり、通行する人の妨げにならないよう、周囲への配慮を忘れずに。

曹洞宗大本山「永平寺」七堂伽藍巡り

永平寺は曹洞宗の大本山で、非常に由緒正しいお寺です。

1244年、道元禅師によって開かれた座禅修行道場がその始まりです。多くの僧侶が現在進行形で修行に励んでいる神聖な場所です。

鎌倉時代初期の禅僧で、曹洞宗の開祖です。日本に「禅」の思想を確立した人物といわれています。

永平寺の大きな見どころは「七堂伽藍」です。永平寺の7つのお堂をつなぐ大きな回廊を歩き、各所をめぐります。

伽藍とは、寺院の建物のことで僧侶が修行をするお堂のことです。禅宗の主要な伽藍である、法堂・仏殿・僧堂・庫院・山門・東司・浴室の7つを指して、七堂伽藍と呼びます。

七堂の配置は座禅をしている姿を表しているともいわれます。

「杓底一残水 汲流千億人」

永平寺の境内入り口には「杓底一残水 汲流千億人」の言葉が掲げられています。道元禅師は、仏前に供えるお水を川から汲んでいましたが、余った水を川に戻していたといわれています。

どれほど水が豊富にあっても一滴も粗末に扱わず、その一滴を川の下流の人々(ひいては子孫)のために大切にしていました。自然と共に生きていること、他者を思いやる心を説いたメッセージです。

永平寺の拝観料

- 大人(高校生以上)500円

- 中学生・小学生 200円

自動券売機があるので、参拝券を購入します。

回廊は修行の一環で毎朝綺麗に磨かれている

傘松閣

傘松閣の天井

参拝順路で最初に訪れる傘松閣では「絵天井の間」が見どころです。156畳もの広間に、圧巻の天井絵がずらりと並びます。昭和初期の著名な画家144名によって作られた、230枚もの色彩画です。

多くが花鳥風月の描かれた美しい画ばかりですが、その中に少し嗜好を凝らした画が5枚混ざっています。鯉が2枚、唐獅子が2枚、リスが1枚です。少々首がつらいかもしれませんが、上を見上げて探してみましょう。

唐獅子と鯉を1枚ずつ発見、頑張ったがリスは見つけられなかった

七堂伽藍「僧堂」

雲堂(僧堂)

「雲堂」と掲げられている建物が、僧堂です。「雲」は雲水のことで、修行僧を意味する言葉です。座禅・食事・睡眠を行い、修行の基点となる場所で、三黙道場の一つです。1902年に改築されています。

堂内中央には、智慧の象徴である文殊菩薩が安置されています。その文殊菩薩を囲むように、座禅が出来る席が約90人分作られています。

七堂伽藍「仏殿」

仏殿

「仏殿」は七堂伽藍の中央に位置するお堂で、曹洞宗のご本尊・お釈迦様が祀られているところです。向かって右から「過去(阿弥陀仏)」「現在(釈迦仏)」「未来(弥勒仏)」の三世、それぞれの仏様を表しています。

中雀門

七堂伽藍「法堂」

法堂

「法堂」は説法の道場です。本堂にあたる場所で、七堂伽藍の最も高い場所にあります。正面外に掛けられている「法王法」は、住持が法を説く道場であることを示すものです。

中央に祀られているのは聖観世音菩薩です。年に2回ある永平寺での百日修行「制中」では、道場に籠りいつもより厳しく、厳格な修行が行われます。

この法堂の中では、制中の一つとして「楞厳会」が行われます。毎朝のおつとめのさらに前に行われるものですから、その厳しさがうかがえます。

七堂伽藍「承陽殿」

承陽殿には一般参拝客が立ち入れない

「承陽殿」は曹洞宗の開祖、道元禅師を祀っている廟です。「承陽」とは仏法を承け伝えるという意味があります。曹洞宗発祥の根源である場所で、まさに聖域です。

孤雲閣

七堂伽藍「庫院」

大庫院前の巨大なすりこぎ。女が3回撫でると料理が上達し、男が3回撫でるとご機嫌取りが上達するという噂

「大庫院」は、永平寺の台所にあたる場所です。食事も曹洞宗では大切な修行のひとつです。1930年に改築されていて、地上4階地下1階の木造建築です。1階正面には韋駄尊天が祀られています。

道元禅師は食事を作る側の心構えとして「典座教訓」を、いただく側の心構えとして「赴粥飯法」をお書きになられています。

七堂伽藍「山門」

山門をくぐって仏殿や法堂へ行くことはできないが、山門の真下を歩くことはできる

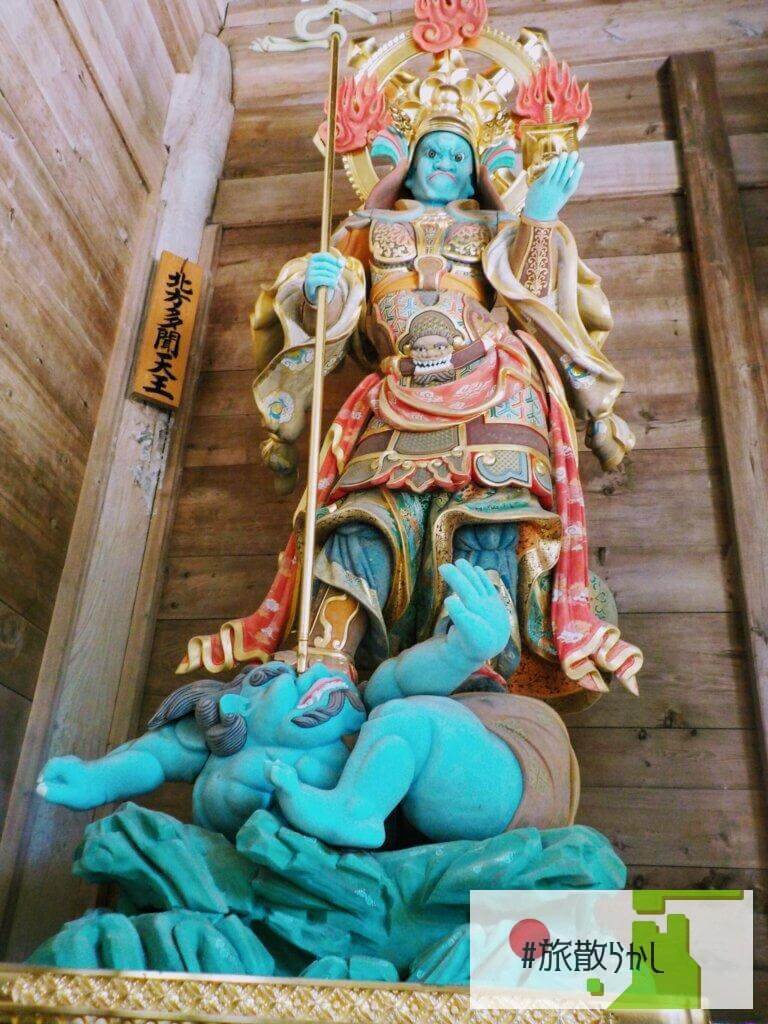

「山門」は1749年に造立されたもので、永平寺の中で最も古い建築物です。中国唐時代様式の楼閣門で、全て木組みで作られています。山門の楼上では、毎日修行僧がお経を上げています。

(ここより先は出家した者のための厳しい修行を行う道場であり、求道心のある者だけが門をくぐることが許される。)

山門には永平寺での修行の厳しさが伺えるメッセージが掲げられています。「本気の人だけ来てください」と、中途半端な人を追い返す意味も含まれています。

住職以外、一度上山した者は下山するまで山門を通ることが許されません(もちろん一般参拝者も通れません)。”山門を通る”という行為は、曹洞宗の中でも特別神聖な儀式です。

山門の両側には、四天王(仏教の守護神)が安置されています。

「報恩塔」写経を納める塔で納経塔とも呼ばれる

七堂伽藍「浴室」

入浴が行われるのは、4と9のつく日のみです。曹洞宗にとって入浴は身も心も清らかになるための修行であり、作法に厳しく行われます。三黙道場の一つです。

沐浴する者千人なりとも、その場浄きこと元の如し」の言葉の通り、自分だけ良ければいいのではなく、湯を大切に扱い、次に入る人に心を配り入浴します。

「浴室」の正面には、跋陀婆羅菩薩が祀られています。水によって悟りを開いた仏様です。

永平寺周辺の大きな荷物無料預かりスポット

京福バスで永平寺に来た場合、降りたバス停の目の前に「一休」という飲食店があります。こちらでは、永平寺参拝客の荷物を無料で預かってくれますので、トランクなど大きな荷物を持っている場合はありがたく預けてから、身軽な状態で参拝へ向かいましょう。

他にも荷物の預かりサービスを行っている飲食店は、あちこちにあります。

永平寺の参拝情報 時間/アクセス

- 拝観時間

- 5月~10月:8:00~17:30

- 11月~4月:8:30~17:00

- アクセス

- 電車とバス:えちぜん鉄道 勝山永平寺線「永平寺口駅」から京福バス(永平寺門前行/永平寺行)終点下車、徒歩7~8分

- 直行バス):福井駅から直行京福バス永平寺ライナーで「永平寺前」(乗車時間30分)

朝さん、お久しぶりです。

今回、能登半島回り最後に永平寺に行って来ました。朝さんのブログを教科書のように見てから行ったので、とても参考になりました。

現在、コロナの影響で 宿坊は泊まれなかったので

永平寺が経営してる宿に泊まり、座禅と朝のお勤めを参加させてもらいました。中は案内の雲水さんと宿の尼さんがついて回ったので色々な説明を聞く事が出来たのですが、なんとなく写真が撮れない雰囲気で、、、結局、外の門くらいしか撮らなかった。御朱印も立派ですね。御朱印帳も新しく雪の永平寺のものがありました(これも買えば良かったかな、、) 今まで訪れた神社仏閣のなかで1番良かったです。お寺が観光客におもねってないところが良かった。御朱印も2種のみ。それが本来の姿かなと思います。

また、旅行の時は朝さんのブログを参考にさせてください。

お久しぶりです!!!コメントありがとうございます!!

参考にしていただけて嬉しいです。

とともに、メンテナンス(特に画像のメンテナンス)ができていない状態の記事で申し訳なく思います。

永平寺、素敵ですよね。久しぶりに私もまた行きたい気持ちです。

ご時世柄、少々放置気味のブログですみませんが、よろしくお願いいたします。